(La démonstration ; le vivant ; la matière et l’esprit, la vérité.)

1) Définitions et problèmes.

A) Définitions.

La Raison : c’est la faculté qui nous permet de relier des affirmations les unes aux autres en cherchant à établir des relations logiques. Le raisonnent peut être déductif ou inductif. Raisonnement déductif : Tout ce qui est A est B, or x est A, donc x est B. Raisonnement inductif : x1 est A, X2 est A, x3 est A, donc tout X est A. Le raisonnement inductif n’est pas logiquement valable car on ne peut passer de quelques cas à l’universalité. Mais il est peut être utile comme hypothèse. La raison, c’est aussi le fondement ou la cause. Le fondement est une proposition dont d’autres propositions peuvent être déduites. La raison comme faculté recherche le fondement, elle cherche à fonder ce qui n’apparaît pas comme suffisant par soi-même. Ce pourquoi Kant définit la raison comme la faculté de l’inconditionné : elle cherche à tout ramener à des affirmations pouvant servir de fondement autres affirmations. La raison comme cause apparaît souvent dans le langage courant. Quelle est la raison qui explique que telle chose se soit produite ? La cause peut être une autre chose : par exemple l’éclair qui s’est produit a pour raison ou pour cause des différences de charge électrique entre deux nuages ou entre un nuage et le sol. La cause peut être une intention. Pour quelle raison tel individu s’est-il comporté ainsi ?

Le Réel : c’est une notion difficile à définir. Mais on peut partir de cette idée : ce qui est réel, c’est ce qui existe indépendamment de la pensée ou de la perception d’un sujet. On oppose ainsi le réel à l’imaginaire ou à l’illusion. Si je vois une table, c’est soit que la table est réelle, elle existe indépendamment de moi, soit que j’ai une hallucination : mon imagination a créé une table et l’a prise comme une réalité. Je peux aussi me tromper : certaines perceptions sont mal interprétées et je suis victime d’une illusion : ainsi j’entends un bruit provenant d’une pièce fermée, je crois qu’il y a quelqu’un. Puis j’ouvre la porte et je m’aperçois qu’il s’agissait d’un courant d’air qui agitait un linge.

La démonstration est un raisonnement qui est censé prouver de façon certaine qu’une affirmation est vraie en la déduisant d’autres affirmations qui elles-mêmes sont censées être vraies. Le terme de démonstration ne devrait être utilisé en toute rigueur qu’en logique et en mathématiques. Car dans ce domaine on a affaire qu’à des procédures formelles. On admet comme vraies telle ou telle affirmation, et on déduit rigoureusement telle affirmation. Mais dans les sciences qui s’intéressent aux choses qui existent dans un monde « extérieur » à nous, la vérité des affirmations dont part pour en démontrer d’autres est toujours relative. Ainsi on constate que la démarche scientifique (en dehors des mathématiques) est hypothético-déductive : si on pose telle hypothèse, alors que peut-on en déduire ? Si ce qu’on en déduit théoriquement est constaté empiriquement, alors l’hypothèse est validée. Mais elle n’est pas pour autant démontrée. On peut tenter de la démontrer en la déduisant d’une affirmation plus générale, mais alors se posera le problème de démontrer cette affirmation plus générale.

Le vivant, c’est ce qui vit. Mais qu’est-ce que la vie ? « Par « vie » nous entendons le fait de se nourrir, de grandir et de dépérir par soi-même. » (Aristote ; De l’âme, II, 1). Manifestement il y a des corps naturels inertes et des corps naturels qui « vivent ». On peut prendre sur le vivant une vue objective, essayer de comprendre les « raisons » de l’activité de ces corps vivants. On peut aussi adopter une compréhension « de l’intérieur ». Mais cela nous est difficile d’extrapoler ce que nous pouvons constater par une introspection. Pour nous, humains, être vivant c’est être capable d’éprouver, de ressentir, d’être affectés de multiples manières.

La matière, c’est ce que qui est censé être sans vie propre, c’est l’inerte. La matière s’oppose aussi à la forme. Ainsi des statues qui possèdent la même forme peuvent être constituées de plusieurs matières. Mais qu’est-ce qu’au fond la matière ? La physique recherche les « constituants fondamentaux » de la matière. Cette recherche a entraîné une remise en question de la conception classique qui s’est imposée culturellement depuis le 17ème siècle. Selon cette conception, la matière est ce qui occupe un lieu, c’est de l’espace rempli, aussi petit soit-il. Mais le développement de la physique au 20ème siècle a bouleversé cette manière de concevoir la matière.

L’esprit, c’est ce qui ne serait pas matériel. Le mot « esprit » vient du latin « spiritus », qui signifie d’abord « souffle ». C’est du côté de la pensée, de la conscience qu’il faut chercher l’esprit. L’esprit renvoie donc à tout ce qui ne se laisse pas facilement rattacher à des choses spatialement distinctes. L’esprit d’un peuple par exemple renvoie à la mentalité collective. L’esprit c’est aussi la vivacité intellectuelle (« un mot d’esprit »). C’est enfin une substance qui pense et qui pourrait exister indépendamment du corps.

La vérité se définit par l’accord entre la représentation et la réalité. La représentation existe dans la pensée, elle peut être énoncée verbalement ou par image. Si ce que je pense est en accord avec la réalité, alors je suis dans le vrai. Dans le cas contraire, je suis dans le faux.

B) Problèmes.

Les problèmes qui se posent à propos de ces notions sont nombreux, trop nombreux pour pouvoir être tous traités dans le cadre d’un cours de 3 heures hebdomadaires.

On en mentionnera quelques uns :

a) La raison et le réel :

Est-ce que la raison peut expliquer le réel ? C’est-à-dire : est-ce que le réel est rationnel ? Jusqu’où peut aller l’explication de la réalité par la raison ? Peut-on tout expliquer, c’est-à-dire rendre raison de tout ? On distinguera ici deux sens à ces questions. On peut envisager que le réel soit dans son fond rationnel et donc explicable, même si pour l’instant les hommes de ce début de XXIème siècle sont loin d’avoir tout compris. Mais on peut aussi penser que l’on ne peut tout expliquer parce que fondamentalement il n’y a pas de principe rationnel ultime qui permettrait de tout déduire. Ainsi, pour prendre une question qui est au centre de débats passionnants entre cosmologistes : pourquoi la vitesse de la lumière est-elle de 300 000 Km/s ? On peut espérer déduire cette valeur de principes fondamentaux. Mais on peut aussi penser qu’il n’y a pas de raison ultime qui permettrait d’expliquer certaines données. Il y a une troisième voie qui consiste à faire intervenir ce que l’on appelle le principe anthropique : si la vitesse de la lumière est de 300 000 Km/s, c’est que c’est la valeur nécessaire à la formation d’un univers où la vie peut apparaître, et ainsi l’être humain.

En philosophie, on constate un débat, et donc un désaccord, entre les philosophes qui tentent de montrer qu’il y a bien une raison ultime, même si cette raison est située au-delà de l’intelligence conceptuelle, qui procède par raisonnements, et ceux qui pensent que nous sommes obligés de nous arrêter à des affirmations qui ne peuvent être déduites et qui ne peuvent qu’être constatées, ou posées comme expliquant ce qui est constaté. On peut appeler les premiers des rationalistes, et les seconds des empiristes.

b) Qu’est-ce que le réel ?

Si le Réel est ce qui est indépendant de notre connaissance, alors comment peut-on prétendre connaître le réel ?

c)Peut-on tout démontrer ?

Problème qui rejoint celui de la capacité de la raison à rendre compte de la réalité.

d) La connaissance du vivant est-elle du même ordre que la connaissance des choses matérielles ?

Y a-t-il une finalité à l’œuvre ? Y a-t-il une connaissance du vivant qui ne soit pas une connaissance de l’objet « vivant » ?

e) Y a-t-il une substance spirituelle qui soit différente de la substance matérielle ?

Faut-il réduire ce que l’on appelle l’esprit (les états psychiques) à des états matériels (les ensembles de neurones) ?

f) La vérité est-elle possible ?

Comment parvenir à une représentation qui soit conforme à la réalité ?

On traitera ce dernier problème, qui permet d’aborder la plupart des autres problèmes.

2) La vérité, subjectivité et objectivité.

Si la vérité est l'accord de la pensée et de la réalité, connaître la vérité, ce serait connaître la réalité telle qu'elle est. Mais à ce projet s'oppose notre subjectivité. Car nous connaissons la réalité à travers l'expérience que nous en avons. Or, cette expérience est subjective. Nous ne connaissons donc pas la réalité telle qu'elle est mais telle que notre expérience nous permet de la connaître. L'expression que l'on entend assez souvent le dit bien "A chacun sa vérité"... Pourtant l'expérience de la vie en société montre que nous avons une certaine entente de ce qu'est la réalité. Nous nous accordons de façon générale sur ce qui est réel et sur ce qui ne l'est pas (l'imaginaire, le rêve...). Mais cet accord est un accord portant la marque de la subjectivité de l'espèce et du groupe social dont nous faisons partie. La subjectivité n'est pas forcément individuelle, elle est ce qui relève d'un sujet particulier. L'espèce et la culture sont de l'ordre de la subjectivité. Si notre vie quotidienne se meut dans ce cadre subjectif, on constate aussi un effort pour dépasser ce cadre et accéder à une connaissance objective. Cet effort prend la forme de la science.

Comment la science peut-elle prétendre atteindre une connaissance objective ?

La science est-elle réellement capable de nous donner La Vérité ?

A) Comment la science parvient-elle à nous donner une connaissance objective ?

a) L'exemple des couleurs.

Dans l'attitude naïve qui est la nôtre au quotidien, nous pensons que les qualités que nous attribuons aux objets existent véritablement dans ces objets. Ainsi nous pensons que ce crayon est rouge puisque nous le voyons rouge.

Mais la couleur est une qualité éminemment subjective puisqu'elle varie selon le sujet qui la perçoit.

Un animal autre que l'homme ne verra pas l'objet de la même manière, il ne sera pas sensible aux mêmes couleurs.

Un individu ne percevra pas les couleurs de la même manière qu'un autre.

La langue que nous parlons ne nous fera pas classer les couleurs de la même manière.

L'étude comparative de Gleason sur la manière dont trois langues différentes classent les couleurs nous le montre bien.

| français | indigo | bleu | vert | jaune | orange | rouge |

| chona | cipswuka | citema | cicena | cipswuka |

| bassa | hui | ziza |

| | | | | | | | |

La méthode scientifique s’appuie sur la mesure. Ainsi les couleurs du spectre visible sont référées à des longueurs d’onde différentes.

On constate que l’œil humain est sensible à des longueurs d’onde comprises entre 400 et 750 nanomètres. Ainsi ce que nous appelons « rouge » correspond à une longueur d’onde qui se situe entre 625 et 740 nm.

Ce qui est objectif, c’est cette longueur d’onde. Ce qui est subjectif, c’est la manière dont nous vivons l’expérience de la couleur.

De même, la notion de température est une notion qui se prête à la mesure. On peut mesurer la température de l’eau dans un récipient, et sortir ainsi de la subjectivité. Pour l’un, une température de 20° sera chaude, pour un autre, elle sera froide. Pour l’observation scientifique, elle est de 20°.

Notons donc que si la démarche scientifique suppose la mesure, elle ne peut concerner que les choses qui se prêtent à la mesure. Les émotions, les sentiments, les pensées ne se laissent pas mesurer (on peut mesurer certains de leurs effets corporels, mais pas leur réalité propre). De même des notions comme celle de « Dieu » ou celle de « l’âme » ne se prêtent pas à une approche quantitative.

b) L’exemple de la mesure de la circonférence terrestre.

Contrairement à ce que l’on croit souvent, la forme sphérique de la Terre n’est pas une découverte de la « Renaissance », ni du 17ème siècle.

La forme sphérique de la Terre était admise depuis l’Antiquité. Un philosophe grec, Aristarque de Samos, avait même proposé au 3ème siècle avant Jésus-Christ, un système héliocentrique (le soleil est au centre et la Terre tourne autour ainsi que sur elle-même).

Et un savant alexandrin, Eratosthène, était même parvenu, au 3ème siècle avant Jésus Christ, à calculer sa circonférence.

Il remarque qu’à Syène, le jour du solstice d’été, le soleil éclaire totalement le fond d’un puits à midi.

Il mesure au même moment l’angle fait par un baton planté en terre à Alexandrie. Cet angle est de 7°12’. Eratosthène fait l’hypothèse que vu la grande distance entre la Terre et le Soleil, on peut considérer que les rayons de celui-ci sont parallèles. Selon le théorème de Thalès établissant l’égalité des angles alternes-internes, les 2 angles i sont égaux. L’angle correspondant à l’arc de cercle Alexandrie-Syène est donc de 7°12’. On a donc le rapport suivant :

360°/7,12' = Circonférence terrestre/distance Alexandrie-Syène.

Ce qui donne 50 = circonférence terrestre/distance Alexandrie-Syène.

Ce qui peut s’écrire : circonférence terrestre = 50 x distance Alexandrie-Syène.

Il reste donc à connaître la distance entre Alexandrie et Syène. Celle-ci est calculée à partir de la mesure effectuée par un bématiste (compteur de pas) et donne 5000 stades.

Un stade vaut 157,5 mètres.

Donc, la distance entre Alexandrie et Syène est de 787,5 km.

La circonférence de la Terre peut donc être calculée : elle est de 50 x 787, 5 km, soit 39375 km.

Ce qui est très proche de la valeur actuellement retenue : 40075,02 km

Que retirer comme enseignement de cet exemple ?

Eratosthène a pu découvrir une vérité en procédant à une lecture rationnelle de l’expérience. Il a inscrit l’expérience sensible dans un schéma mathématique et a procédé aux mesures lui permettant de découvrir ce qui n’était pas directement apparent.

c) L’exemple de la pesée de l’air par Torricelli et de celui de la mesure de la pression atmosphérique par Pascal.

Dans la ville italienne de Florence, les fontainiers se sont aperçus que l’eau ne montait pas à plus de 10,33 m dans les pompes où on a fait le vide. Si l’eau monte lorsqu’on fait le vide, c’est parce que, croyait-on, « la nature a horreur du vide ». Or si elle ne monte pas à plus de 10,33 m, cela voudrait dire qu’il y a bien du vide, et que la nature ne l’a pas en horreur…

Torricelli reprend une idée de Baliani, savant italien ami de Galilée qui écrit dans une lettre à ce dernier :

"J'étais parvenu à l'idée suivant laquelle il n'y a pas de répugnance dans la nature des choses à ce que le vide se fasse.(…) Nous sommes au fond de l'immensité (de l'air) et ne ressentons ni son poids ni la compression qu'il exerce de tous côtés sur nous, car notre corps a été fait par Dieu de manière telle qu'il puisse résister à cette compression. (Ce poids), qui doit être très grand, n'est cependant pas infini : il est donc déterminé. Avec une force de proportion convenable, on devrait pouvoir le dépasser et provoquer ainsi le vide. Celui qui voudrait trouver cette proportion devrait connaître la hauteur de l'air et son poids aux différentes hauteurs". Lettre de Baliani à Galilée d’octobre 1630.

Il en déduit que le mercure, qui est 13,6 fois plus dense que l’eau devrait monter dans un tube à la hauteur de 1033 cm/13,6 = 76 cm.

L’expérience est réalisée en 1644 par Viviani et confirme le résultat calculé par Torricelli.

Pascal ira plus loin en mesurant pour la première la « pression atmosphérique ». Si cette pression existe, elle doit être moindre au sommet d’une montagne qu’à sa base.

L’expérience est réalisée le 19 septembre 1648 , au pied et au sommet du Puy de Dôme (1465 m) et confirme le résultat prévu par Pascal.

B) La critique de la science et la réfutation du scientisme.

Critiquer ne veut pas dire ici faire des reproches, encore moins dénigrer, mais plutôt examiner, distinguer, évaluer.

Quelle est la valeur de la science du point de vue de sa prétention à la vérité ? La science moderne prétend atteindre une vérité en alliant raison et expérience. La raison fournit la structure mathématique, géométrique et arithmétique, l’expérience fournit le test permettant de valider la structure.

Ainsi on distingue 3 étapes de la méthode expérimentale :

1) Observation et mesure.

2) Formulation d’une hypothèse.

3) Test d’une conséquence tirée de l’hypothèse.

Mais pour observer et formuler une hypothèse sous forme mathématique, il faut recourir à la mesure. Il faut donc passer de l’expérience « naïve » à l’expérience scientifique.

Cette transformation ne va pas de soi, elle n’est pas « neutre ».

Elle suppose un acte, et donc une décision : faire abstraction de ce qui dans l’objet n’est pas mesurable, ne conserver que ce qui se prête à la mesure.

On voit bien, dans la célèbre analyse que donne Descartes du « morceau de cire », ce que cet acte suppose de volonté de ne garder de l’objet que ce qui demeure au-delà des changements d’états : la substance matérielle qui se prête à la mesure.

"Commençons par la considération des choses les plus communes, et que nous croyons comprendre le plus distinctement, à savoir les corps que nous touchons et que nous voyons. Je n’entends pas parler des corps en général, car ces notions générales sont d’ordinaire plus confuses, mais de quelqu’un en particulier. Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d’être tiré de la ruche : il n’a pas encore perdu la douceur du miel qu’il contenait, il retient encore quelque chose de l’odeur des fleurs dont il a été recueilli ; sa couleur, sa figure, sa grandeur, sont apparentes ; il est dur, il est froid, on le touche, et si vous le frappez, il rendra quelque son. Enfin toutes les choses qui peuvent faire distinctement connaître un corps se rencontrent en celui-ci.

Mais voici que, cependant que je parle, on l’approche du feu : ce qui y restait de saveur s’exhale, l’odeur s’évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s’échauffe, à peine le peut-on toucher, et quoiqu’on le frappe, il ne rendra aucun son. La même cire demeure-t-elle après ce changement ? Il faut avouer qu’elle demeure et personne ne le peut nier. Qu’est-ce donc que l’on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction ? Certes ce ne peut être rien de tout ce que j’y ai remarqué par l’entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient sous le goût, ou l’odorat, ou la vue, ou l’attouchement ou l’ouïe, se trouvent changées, et cependant la même cire demeure. Peut-être était-ce ce que je pense maintenant, à savoir que la cire n’était pas ni cette douceur de miel, ni cette agréable odeur de fleurs, ni cette blancheur, ni cette figure, ni ce son, mais seulement un corps qui un peu auparavant me paraissait sous ces formes, et qui maintenant se fait remarquer sous d’autres. Mais qu’est-ce, précisément parlant, que j’imagine, lorsque je la conçois en cette sorte ? Considérons-là attentivement, et éloignant toutes les choses qui n’appartiennent point à la cire, voyons ce qui reste. Certes il ne demeure rien que quelque chose d’étendu, de flexible et de muable. Or, qu’est-ce que cela : flexible et muable ? N’est-ce pas que j’imagine que cette cire, étant ronde, est capable de devenir carrée, et de passer du carré en une figure triangulaire ? Non certes, ce n’est pas cela, puisque je la conçois capable de recevoir une infinité de semblables changements et je ne saurais néanmoins parcourir cette infinité par mon imagination, et par conséquent cette conception que j’ai de la cire ne s’accomplit pas par la faculté d’imaginer.

Qu’est-ce donc maintenant que cette extension ? N’est-elle pas aussi inconnue, puisque dans la cire qui se fond elle augmente, et se trouve encore plus grande quand elle est entièrement fondue, et beaucoup plus encore quand la chaleur augmente davantage ? Et je ne concevrais pas clairement et selon la vérité ce que c’est que la cire, si je ne pensais qu’elle est capable de recevoir plus de variétés selon l’extension, que je n’en ai jamais imaginé. Il faut donc que je tombe d’accord, que je ne saurais pas même concevoir par l’imagination ce que c’est que cette cire, et qu’il n’y a que mon entendement seul qui le conçoive ; je

dis ce morceau de cire en particulier, car pour la cire en général il est encore plus évident. Or quelle est cette cire qui ne peut être conçue que par l’entendement ou par l’esprit ? Certes c’est la même que je vois, que je touche, que j’imagine, et la même que je connaissais dès le commencement. Mais ce qui est à remarquer, sa perception, ou bien l’action par laquelle on l’aperçoit n’est point une vision, ni un attouchement, ni une imagination, et ne l’a jamais été, quoiqu’il le semblât ainsi auparavant, mais seulement une inspection de l’esprit, laquelle peut être imparfaite et confuse, comme elle était auparavant, ou bien claire et distincte, comme elle est à présent, selon que mon attention se porte plus ou moins aux choses qui sont en elles, et dont elle est composée." Descartes ; Méditations métaphysiques, seconde méditation « De la nature de l’esprit humain et qu’il est plus aisé à connaître que le corps » ; 1641.

Ce que Galilée exprimait de cette manière :

« Le livre de la philosophie [c’est-à-dire de la physique] est celui qui est perpétuellement ouvert devant nos yeux ; mais comme il est écrit en des caractères différents de ceux de notre alphabet, il ne peut être lu de tout le monde ; les caractères de ce livre ne sont autres que triangles, carrés, cercles, sphères, cônes et autres figures mathématiques, parfaitement appropriés à telle lecture. » Galilée ; Lettre à Fortunio Liceti, janvier 1641.

Le noyau objectif que Descartes identifie dans le morceau de cire, c’est ce qui se présente comme inscrit dans l’expérience sensible et comme le support invariant de celle-ci. Il y a donc encore pour Descartes une certaine continuité entre l’objet « objectif » de la connaissance scientifique et l’objet « subjectif » de l’expérience concrète.

Cette continuité sera progressivement remise en question par le progrès scientifique qui partant bien de l’objet de l’expérience concrète, finit par lui substituer un nouvel objet qui n’a plus grand-chose à voir avec le premier.

Le danger est de considérer que ce nouvel objet est le seul réel, alors qu’il est issu de l’objet « concret » par un effort d’abstraction et d’imagination qui est constitutif de la réalité scientifique. On croit que l’objet scientifique est le seul qui soit objectif, alors que son objectivité est elle-aussi construite par la subjectivité du chercheur.

La science vise bien à une vérité : expliquer le comportement des objets en les réduisant à leurs dimensions mesurables et en mettant en relation, sous forme de lois, ces dimensions. La loi permet de calculer et donc de prévoir, la théorie permet de comprendre la structure de l’objet en pensant ensemble ses diverses dimensions. Mais elle confronte sa représentation de l’objet à d’autres représentations qui sont présentes dans l’expérimentation. Elle se meut donc dans une réalité objective qui n’est pas le Réel au sens absolu, mais une des formes de la réalité.

Reprenons notre propos en définissant les termes qui permettent d’en préciser le sens.

Le Réel pourait être défini comme ce qui existe indépendamment de la connaissance.

La réalité serait alors ce qui existe dans l’intersubjectivité, ce qui s’oppose donc à la fantaisie individuelle, mais qui se construit par la triple intervention de la sensibilité, de l’imagination et de la raison.

Il n’y a donc de réalité que par une subjectivité qui la vise dans des actes de conscience.

Et il y a une pluralité de réalités selon la nature de l’objet visé et selon les manières de se rapporter à lui.

Le scientisme est cette idéologie qui prétend faire de la science le seul accès au Réel, la seule réalité.

Il identifie le Réel et l’objet scientifique. Oubliant que le Réel peut s’appréhender de diverses manières. Et qu’il n’y a de vérité que dans un rapport entre une représentation et une réalité donnée à travers des actes de conscience qui la constitue en réalité.

Un exemple de ce scientisme nous est présenté dans le propos du scientifique Eddington :

Eddington (1882-1944). « La nature du monde physique » :

"Eddington commence en confiant à ses lecteurs que, quand il s’installa pour écrire son livre, il avança ses deux fauteuils vers ses deux tables : et il poursuit en exposant les différences entre les tables : « l’une d’elles m’a été familière dès mon plus jeune âge(…). Elle est étendue, elle a une relative permanence ; elle est colorée ; et surtout elle est substantielle (…). La table n° 2 est ma table scientifique. Elle (…) est composée essentiellement de vide. Dispersées avec parcimonie dans ce vide se trouve de nombreuses charges électriques qui se meuvent à grande vitesse ; mais leur masse compacte occuperaient moins d’un milliardième du volume de la table elle-même. Néanmoins elle supporte le papier sur lequel j’écris d’une façon aussi satisfaisante que la table n° 1 ; car, quand je pose le papier sur elle, les petites particules électriques, animées d’une très grande vitesse, la soutiennent par dessous, de sorte que le papier est maintenant à un niveau pour ainsi dire constant à la façon d’un volant… Il y a une différence essentielle qui est la suivante : le papier devant moi plane-t-il comme s’il était sur un essaim de mouches(…) ou est-il soutenu parce qu’il y a sous lui une substance, la nature intime d’une substance consistant à occuper un espace dont tout autre substance est exclue (…) ? Je n’ai pas besoin de vous dire que la physique moderne m’a, par des épreuves délicates et par une logique impeccable, convaincu que ma seconde table, la table scientifique, est la seule qui soit là réellement (…) En revanche, je n’ai pas besoin de vous dire que la physique moderne ne réussira jamais à exorciser la première table – étrange mélange de nature extérieure, d’images mentales et de préjugés hérités – car elle est là, visible aux yeux et sensible au toucher. »

Hempel, Eléments d’épistémologie, 1966. (Philosophy of Natural Science).

A quoi il faut répondre que la table n°1 et la table n°2 sont deux réalités, et que la table n°2 est issue de la table n°1. Il y a une antériorité à la fois chronologique et ontologique de la table n°1, c’est-à-dire de l’expérience dans laquelle se donnent fondamentalement les objets.

Ce que montrent bien les philosophes qui en s'inspirant de la Phénoménologie de Husserl, s'attachent à décrire les fondements de notre présence au monde : Heidegger et Henry.

"Autre exemple : le physicien et astronome anglais Eddington, parlant de sa table, dit que toute chose de cette sorte, table, chaise, etc., a un sosie, un double. La table n° 1 est la table connue depuis l’enfance. La table n° 2 est la table « scientifique ». Cette table scientifique, c’est-à-dire la table que la science détermine dans sa choséité, ne se compose pas de bois, mais se compose pour la plus grande part d’espace vide ; dans ce vide sont semées ça et là des charges électriques qui vont et viennent brusquement à grande vitesse. Quelle est donc la vraie table ? La table n° 1 ou la table n° 2 ? Ou bien sont-elles vraies l’une et l’autre ? Au sens de quelle vérité ? Quelle vérité médiatise entre elles deux ? Il faut donc qu’il y ait une troisième vérité, par rapport à laquelle la table n° 1 et la table n° 2 sont vraies chacune à sa manière, et représentent des variantes de la vérité." Heidegger ; Qu’est-ce qu’une chose ?, 1935-36.

"Les déterminations géométriques auxquelles la science galiléenne tente de réduire l’être des choses sont des idéalités. Celles-ci, loin de pouvoir rendre compte du monde sensible, subjectif et relatif dans lequel se déroule notre activité quotidienne, se réfèrent nécessairement à ce monde de la vie, c’est seulement par rapport à lui qu’elles ont un sens, c’est sur le sol incontournable de ce monde qu’elles sont construites. (…)

D’autre part, en tant qu’idéalités, les déterminations géométriques et mathématiques dont font usage les sciences de la nature supposent l’opération subjective qui les produit et sans laquelle elles ne seraient pas : il n’y a dans la nature ni nombre ni calcul, ni addition ni soustraction, ni droite ni courbe : ce sont là des significations idéales qui trouvent leur origine absolue dans la conscience qui les crée au sens strict du mot et qu’on doit appeler à leur égard une conscience transcendantale. Si donc les idéalisations géométriques et mathématiques proviennent de la subjectivité c’est que, loin de réduire celle-ci à n’être qu’une apparence, le monde de la science trouve au contraire en elle le principe qui l’engendre continuellement comme la condition permanente de sa propre possibilité.

Dans la mesure enfin où le monde de l’esprit, avec ses lois et ses créations propres, repose, semble-t-il, sur une nature, sur une corporéité humaine ou animale, cette nature n’est précisément pas le monde de la science avec ses idéalités abstraites, c’est celui de la vie – un monde auquel il n’est d’accès qu’à l’intérieur d’une sensibilité telle que la nôtre et qui ne se donne jamais à nous qu’à travers le jeu sans fin de ses apparitions subjectives constamment changeantes et renouvelées. L’illusion de Galilée comme de tous ceux qui, à sa suite, considèrent la science comme un savoir absolu, ce fut justement d’avoir pris le monde mathématique et géométrique, destiné à fournir une connaissance univoque du monde réel, pour ce monde réel lui-même, ce monde que nous ne pouvons qu’intuitionner et éprouver dans les modes concrets de notre vie subjective.

Or cette vie subjective ne crée pas seulement les idéalités et les abstractions de la science (comme de notre pensée conceptuelle en général), elle donne d’abord forme à ce monde de la vie au milieu duquel se déroule notre existence concrète. Car une réalité aussi simple qu’un cube ou qu’une maison n’est pas une chose qui existe hors de nous et sans nous, en quelque sorte par elle-même, comme le substrat de ses qualités. Elle n’est ce qu’elle est que grâce à une activité complexe de la perception qui pose, au-delà de la succession des données sensibles que nous en avons, le cube ou la maison comme un pôle identique idéal auquel se réfèrent toutes ces apparitions subjectives. " Michel Henry ; La Barbarie, 1987.

On peut donc répondre à Eddington que la table n°2 également est une construction imaginaire (même si cette construction se déploie dans le cadre des règles de l’objectivité scientifique), et non pas la table réelle. Comme le montre bien Einstein, la physique n’a pas affaire au Réel, mais à la réalité qu’elle construit :

"Les concepts physiques sont des créations libres de l’esprit humain et ne sont pas, comme on pourrait le croire, uniquement déterminés par le monde extérieur. Dans l’effort que nous faisons pour comprendre le monde, nous ressemblons quelque peu à l’homme qui essaie de comprendre le mécanisme d’une montre fermée. Il voit le cadran et les aiguilles en mouvement, il entend le tic-tac, mais il n’a aucun moyen d’ouvrir le boîtier. S’il est ingénieux, il pourra se former quelque image du mécanisme, qu’il rendra responsable de ce tout qu’il observe, mais il ne sera jamais sûr que son image soit la seule capable d’expliquer ses observations. Il ne sera jamais en état de comparer son image avec le mécanisme réel, et il ne peut même pas se représenter la possibilité ou la signification d’une telle comparaison. Mais le chercheur croit certainement qu’à mesure que ses connaissances s’accroîtront, son image de la réalité deviendra de plus en plus simple et expliquera des domaines de plus en plus étendus de ses impressions sensibles. Il pourra ainsi croire à l’existence d’une limite idéale de la connaissance que l’esprit humain peut atteindre. Il pourra appeler cette limite idéale la vérité objective." Einstein et Infeld : L’évolution des idées en physique. 1936.

La réalité est donc forcément subjective, et l’objectivité n’est qu’une modalité de cette subjectivité fondamentale. Cette réalité fait signe vers un Réel qui lui donne tout son sens, mais elle ne peut prétendre se confondre avec lui.

.

« tripalium », qui désignait un instrument de torture. On retrouve d’ailleurs cette connotation de souffrance lorsqu’on parle du travail de la femme qui accouche.

« tripalium », qui désignait un instrument de torture. On retrouve d’ailleurs cette connotation de souffrance lorsqu’on parle du travail de la femme qui accouche.

charbon extrait était une production dont l’utilité était évidente pour tout le monde. La dimension « métaphysique » n’était pas absente puisqu’il y avait chez de nombreux mineurs une adhésion à la foi communiste, ce qui inscrivait le travail accompli dans une perspective transindividuelle.

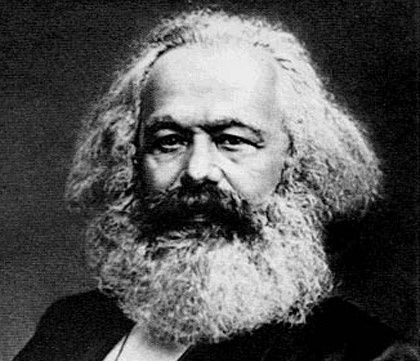

charbon extrait était une production dont l’utilité était évidente pour tout le monde. La dimension « métaphysique » n’était pas absente puisqu’il y avait chez de nombreux mineurs une adhésion à la foi communiste, ce qui inscrivait le travail accompli dans une perspective transindividuelle.  Marx va donc parler d’ « esclavage salarié » : le travailleur ne possède rien, il doit se vendre pour subsister et il n’a aucun intérêt à travailler, sinon justement le salaire qu’il obtient. Il y a bien aliénation, c’est-à-dire dépossession et altération de la force vitale qui constitue le travailleur : il ne s’appartient plus puisque cette force il la cède à quelqu’un d’autre. Aussi Marx indiquait-il qu’il ne s’agissait pas pour les travailleurs de lutter pour obtenir seulement des augmentations de salaire mais de se donner pour but l’abolition du salariat. « Au reste, et tout à fait en dehors de la servitude générale qu’implique le système des salaires, les travailleurs ne doivent pas s’exagérer le résultat final de ces luttes quotidiennes. Qu’ils ne l’oublient pas : ils combattent les effets, non pas les causes ; ils retardent la descente, ils n’en changent point la direction ; ils appliquent des palliatifs, mais ne guérissent pas la maladie. Qu’ils aient garde de se laisser prendre tout entiers à ces escarmouches inévitables que provoque chaque nouvel empiètement du capital, chaque variation du marché. Ils doivent comprendre que le système présent, avec toutes les misères qu’il leur inflige, engendre dans le même temps les conditions matérielles et les formes sociales nécessaires pour reconstruire l’économie et la société. Sur leur bannière, il leur faut effacer cette devise conservatrice : « Un salaire équitable pour une journée de travail équitable », et inscrire le mot d’ordre révolutionnaire : « Abolition du salariat ! » » Karl Marx ; Salaire, prix et plus-value, 1865.

Marx va donc parler d’ « esclavage salarié » : le travailleur ne possède rien, il doit se vendre pour subsister et il n’a aucun intérêt à travailler, sinon justement le salaire qu’il obtient. Il y a bien aliénation, c’est-à-dire dépossession et altération de la force vitale qui constitue le travailleur : il ne s’appartient plus puisque cette force il la cède à quelqu’un d’autre. Aussi Marx indiquait-il qu’il ne s’agissait pas pour les travailleurs de lutter pour obtenir seulement des augmentations de salaire mais de se donner pour but l’abolition du salariat. « Au reste, et tout à fait en dehors de la servitude générale qu’implique le système des salaires, les travailleurs ne doivent pas s’exagérer le résultat final de ces luttes quotidiennes. Qu’ils ne l’oublient pas : ils combattent les effets, non pas les causes ; ils retardent la descente, ils n’en changent point la direction ; ils appliquent des palliatifs, mais ne guérissent pas la maladie. Qu’ils aient garde de se laisser prendre tout entiers à ces escarmouches inévitables que provoque chaque nouvel empiètement du capital, chaque variation du marché. Ils doivent comprendre que le système présent, avec toutes les misères qu’il leur inflige, engendre dans le même temps les conditions matérielles et les formes sociales nécessaires pour reconstruire l’économie et la société. Sur leur bannière, il leur faut effacer cette devise conservatrice : « Un salaire équitable pour une journée de travail équitable », et inscrire le mot d’ordre révolutionnaire : « Abolition du salariat ! » » Karl Marx ; Salaire, prix et plus-value, 1865.  Chine sont du même ordre que celles qui prévalaient en Europe au 19ème siècle : journée de 15h pour une semaine de plus de 72 heures

Chine sont du même ordre que celles qui prévalaient en Europe au 19ème siècle : journée de 15h pour une semaine de plus de 72 heures

merveilleuse, inépuisable, accomplissent docilement d’elles-mêmes leur travail sacré ; et cependant le génie des grands philosophes du capitalisme reste dominé par le préjugé du salariat, le pire des esclavages. Ils ne comprennent pas encore que la machine est le rédempteur de l’humanité, le Dieu qui rachètera l’homme des « sordidoe artes » et du travail salarié, le Dieu qui lui donnera des loisirs et la liberté. »

merveilleuse, inépuisable, accomplissent docilement d’elles-mêmes leur travail sacré ; et cependant le génie des grands philosophes du capitalisme reste dominé par le préjugé du salariat, le pire des esclavages. Ils ne comprennent pas encore que la machine est le rédempteur de l’humanité, le Dieu qui rachètera l’homme des « sordidoe artes » et du travail salarié, le Dieu qui lui donnera des loisirs et la liberté. »  dépendant de l’image sociale de ce qui est réalisé. Enfin la dimension « métaphysique » a pu être influente, on l’a vu, même si cette dimension fut dégradée par l’utilisation qui en fut faite par les régimes totalitaires (La célébration du travailleur modèle se dévouant pour le Socialisme, avec le stakhanovisme, ou pour la Patrie avec la mobilisation totale exigée par le fascisme et le nazisme).

dépendant de l’image sociale de ce qui est réalisé. Enfin la dimension « métaphysique » a pu être influente, on l’a vu, même si cette dimension fut dégradée par l’utilisation qui en fut faite par les régimes totalitaires (La célébration du travailleur modèle se dévouant pour le Socialisme, avec le stakhanovisme, ou pour la Patrie avec la mobilisation totale exigée par le fascisme et le nazisme).

Au contraire, une nouvelle donnée sociale est apparue : la consommation généralisée et l’industrialisation des loisirs avec le tourisme, le cinéma, la télévision, la médiatisation des compétitions sportives, les boîtes de nuit, les « espaces marchands » destinés à accueillir la clientèle de travailleurs cherchant à compenser par l’achat et la participation au monde des images la souffrance du travail. Le capitalisme qui s'était construit en faisant appel à une morale de l'effort mettant en avant la volonté et la capacité à différer le plaisir, l'épargne permettant de futurs investissements, s'est ouvert de nouvelles perspectives en développant un hédonisme consumériste. Le plaisir, dans la mesure où il passe par l'achat de ce qui est produit, est une bonne chose, et les dépenses purement ostentatoires sont

Au contraire, une nouvelle donnée sociale est apparue : la consommation généralisée et l’industrialisation des loisirs avec le tourisme, le cinéma, la télévision, la médiatisation des compétitions sportives, les boîtes de nuit, les « espaces marchands » destinés à accueillir la clientèle de travailleurs cherchant à compenser par l’achat et la participation au monde des images la souffrance du travail. Le capitalisme qui s'était construit en faisant appel à une morale de l'effort mettant en avant la volonté et la capacité à différer le plaisir, l'épargne permettant de futurs investissements, s'est ouvert de nouvelles perspectives en développant un hédonisme consumériste. Le plaisir, dans la mesure où il passe par l'achat de ce qui est produit, est une bonne chose, et les dépenses purement ostentatoires sont

Le domaine de la politique a longtemps été l’essentiel de l’action. Pourtant quel homme politique peut se vanter d’avoir un projet propre et de pouvoir le maintenir malgré les « contraintes objectives » ? Avec la croissance de la complexité des systèmes sociaux, soumis à toute une série de contraintes « rationnelles », la marge de manœuvre de la « politique », au sens de l’action qui procède d’un choix au sujet de la vie collective, se réduit à presque rien. Certes, la démocratie représentative implique que l’enjeu des élections soit suffisamment important pour qu’il y ait une mobilisation de l’électorat. Il y a là comme une sorte de mythe nécessaire au fonctionnement d’un système dont la réalité effective se fonde sur la nécessité de l’adaptation.

Le domaine de la politique a longtemps été l’essentiel de l’action. Pourtant quel homme politique peut se vanter d’avoir un projet propre et de pouvoir le maintenir malgré les « contraintes objectives » ? Avec la croissance de la complexité des systèmes sociaux, soumis à toute une série de contraintes « rationnelles », la marge de manœuvre de la « politique », au sens de l’action qui procède d’un choix au sujet de la vie collective, se réduit à presque rien. Certes, la démocratie représentative implique que l’enjeu des élections soit suffisamment important pour qu’il y ait une mobilisation de l’électorat. Il y a là comme une sorte de mythe nécessaire au fonctionnement d’un système dont la réalité effective se fonde sur la nécessité de l’adaptation.  terme, remplacent les travailleurs, ce qui augmente automatiquement le nombre d’individus sans travail. Mais l’exigence de productivité implique que l’on consacre le moins d’argent possible à la prise en charge de ceux qui ne parviennent pas à s’employer dans le processus productif au sens strict, ni dans les services

terme, remplacent les travailleurs, ce qui augmente automatiquement le nombre d’individus sans travail. Mais l’exigence de productivité implique que l’on consacre le moins d’argent possible à la prise en charge de ceux qui ne parviennent pas à s’employer dans le processus productif au sens strict, ni dans les services

duction. Cet axiome soutient que c’est en produisant que l’homme s’accomplit vraiment en tant qu’être humain. Or s’il est en effet important de fa çonner un milieu qui manifeste l’humanité et permette de satisfaire les besoins humains, il est tout aussi important de ne pas concevoir l’homme comme un être dont la vocation essentielle serait d'imposer des formes à une nature qui lui serait par principe hostile. Dans le cas contraire, on tombe inévitablement dans une recherche perpétuelle de la satisfaction par la transformation de la nature en produits censés nous en « libérer »

duction. Cet axiome soutient que c’est en produisant que l’homme s’accomplit vraiment en tant qu’être humain. Or s’il est en effet important de fa çonner un milieu qui manifeste l’humanité et permette de satisfaire les besoins humains, il est tout aussi important de ne pas concevoir l’homme comme un être dont la vocation essentielle serait d'imposer des formes à une nature qui lui serait par principe hostile. Dans le cas contraire, on tombe inévitablement dans une recherche perpétuelle de la satisfaction par la transformation de la nature en produits censés nous en « libérer » cette conception de l’activité humaine une sorte de scrupule a priori qui invite à ne pas trop en faire, à ne pas bouleverser un ordre qui existe indépendamment de la volonté humaine et que celle-ci doit plutôt chercher à comprendre et à respecter. La valeur d’une activité ne se mesure donc pas en termes de « richesses » produites, mais à sa capacité à établir des relations où la vie perdure. Relations entre les hommes et leur entour, entre les hommes eux-mêmes, entre les différentes composantes de l’homme lui-même.

cette conception de l’activité humaine une sorte de scrupule a priori qui invite à ne pas trop en faire, à ne pas bouleverser un ordre qui existe indépendamment de la volonté humaine et que celle-ci doit plutôt chercher à comprendre et à respecter. La valeur d’une activité ne se mesure donc pas en termes de « richesses » produites, mais à sa capacité à établir des relations où la vie perdure. Relations entre les hommes et leur entour, entre les hommes eux-mêmes, entre les différentes composantes de l’homme lui-même.

Si le couteau n’est pas responsable de l’emploi criminel que l’on peut en faire, on ne laissera pas un très jeune enfant jouer avec un couteau. Si l’humanité fait un usage assez mauvais des techniques, ce qui ne paraît pas être contestable, il faudrait sans doute s’abstenir de lui en procurer sans cesse de nouvelles, et de plus en plus puissantes.

Si le couteau n’est pas responsable de l’emploi criminel que l’on peut en faire, on ne laissera pas un très jeune enfant jouer avec un couteau. Si l’humanité fait un usage assez mauvais des techniques, ce qui ne paraît pas être contestable, il faudrait sans doute s’abstenir de lui en procurer sans cesse de nouvelles, et de plus en plus puissantes.

On a parlé de « révolution néolithique » (Vere Gordon CHILDE) pour désigner cette période où les petits groupes de chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés et ont commencé à domestiquer sur une grande échelle les plantes et les animaux. Ces nouvelles techniques ont permis de constituer des surplus alimentaires pour se prémunir contre les disettes. Mais en même temps il devenait intéressant de s’approprier des territoires et de rationnaliser la production (travaux d’irrigation, construction de greniers). Il fallut aussi prévoir la protection du territoire (armées permanentes), une administration centrale (Etat) et donc toute une structure hiérarchique qui est venue remplacer la société primitive égalitaire et sans pouvoir politique séparé.

On a parlé de « révolution néolithique » (Vere Gordon CHILDE) pour désigner cette période où les petits groupes de chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés et ont commencé à domestiquer sur une grande échelle les plantes et les animaux. Ces nouvelles techniques ont permis de constituer des surplus alimentaires pour se prémunir contre les disettes. Mais en même temps il devenait intéressant de s’approprier des territoires et de rationnaliser la production (travaux d’irrigation, construction de greniers). Il fallut aussi prévoir la protection du territoire (armées permanentes), une administration centrale (Etat) et donc toute une structure hiérarchique qui est venue remplacer la société primitive égalitaire et sans pouvoir politique séparé. Il a eu l’idée d’appliquer aux êtres humains l’esprit (si l’on peut dire) de l’exploitation maximale qui était déjà en œuvre dans les chaînes d’abattage et de dépeçage des animaux. Pas de gestes inutiles, la chaîne amène à l’ouvrier l’objet sur lequel il doit appliquer les mêmes gestes dans un temps qui est calculé pour être le plus court possible. Les travailleurs embauchés par FORD et soumis à ce rythme de travail particulièrement éprouvant ayant tendance à chercher ailleurs un autre emploi, Ford dut les retenir en leur payant un salaire bien plus élevé que le salaire moyen. Ce qui finalement procurait à l’entrepreneur un autre avantage : il pouvait vendre plus de voitures puisque ses ouvriers devenaient des consommateurs.

Il a eu l’idée d’appliquer aux êtres humains l’esprit (si l’on peut dire) de l’exploitation maximale qui était déjà en œuvre dans les chaînes d’abattage et de dépeçage des animaux. Pas de gestes inutiles, la chaîne amène à l’ouvrier l’objet sur lequel il doit appliquer les mêmes gestes dans un temps qui est calculé pour être le plus court possible. Les travailleurs embauchés par FORD et soumis à ce rythme de travail particulièrement éprouvant ayant tendance à chercher ailleurs un autre emploi, Ford dut les retenir en leur payant un salaire bien plus élevé que le salaire moyen. Ce qui finalement procurait à l’entrepreneur un autre avantage : il pouvait vendre plus de voitures puisque ses ouvriers devenaient des consommateurs. Cette possibilité devient elle-même un domaine sur lequel vont s’appliquer des techniques particulières : la publicité, le crédit, les méthodes de vente sont autant de techniques qui vont transformer le désir des hommes afin de lui faire prendre la forme souhaitée.

Cette possibilité devient elle-même un domaine sur lequel vont s’appliquer des techniques particulières : la publicité, le crédit, les méthodes de vente sont autant de techniques qui vont transformer le désir des hommes afin de lui faire prendre la forme souhaitée. «

«  Pour l’atteindre, il faut un exercice moral. C’est ce que préconisaient les philosophes stoïciens. Ainsi Epictète montrait qu’il fallait d’abord faire une distinction de principe entre ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les choses extérieures, sur lesquelles la volonté n’a pas de prise directe. Ainsi les richesses, les honneurs, la santé même. Nous pouvons essayer d’être riches, mais il ne dépend pas de nous de l’être. Une multitude de facteurs entrent en jeu. Si nous nous laissons aller à des désirs dont la satisfaction ne dépend pas de nous, nous serons toujours esclaves et exposés au malheur. Qu’est-ce qui dépend de nous alors ? Eh bien, ce sont justement nos propres états intérieurs, nos émotions, nos désirs, nos jugements. Car dans ce cas, nous n’avons pas d’intermédiaire : nous sommes devant nos désirs et nous pouvons les modifier.

Pour l’atteindre, il faut un exercice moral. C’est ce que préconisaient les philosophes stoïciens. Ainsi Epictète montrait qu’il fallait d’abord faire une distinction de principe entre ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les choses extérieures, sur lesquelles la volonté n’a pas de prise directe. Ainsi les richesses, les honneurs, la santé même. Nous pouvons essayer d’être riches, mais il ne dépend pas de nous de l’être. Une multitude de facteurs entrent en jeu. Si nous nous laissons aller à des désirs dont la satisfaction ne dépend pas de nous, nous serons toujours esclaves et exposés au malheur. Qu’est-ce qui dépend de nous alors ? Eh bien, ce sont justement nos propres états intérieurs, nos émotions, nos désirs, nos jugements. Car dans ce cas, nous n’avons pas d’intermédiaire : nous sommes devant nos désirs et nous pouvons les modifier. pas le maître dans sa propre maison ». La preuve en est que nous ne pouvons pas vouloir désirer ou vouloir ne pas désirer. Nous subissons nos désirs, ils s’imposent à nous. Comment se fait-il que nous puissions alors les contrôler dans certains cas ? Pour comprendre cela, il faut se référer à la deuxième topique freudienne. Freud distingue trois instances dans l’individu : le ça, le surmoi et le Moi. Le Moi n’est donc que l’une de instances psychiques. Il prend conscience de certains désirs dont l’origine se trouve dans le ça, réservoir des pulsions. Son rôle est alors de trouver un compromis entre les désirs et les exigences du monde extérieur, physique et social. Le Moi est secondé, et parfois supplanté dans cette tâche, par l’intériorisation des interdits sociaux qui constitue le « Surmoi ». Par conséquent certains désirs ne parviennent pas jusqu’au Moi, ou s’ils y parviennent, ils seront rapidement refoulés par le Surmoi. Cette instance agit en censurant les désirs incompatibles avec les normes culturelles et particulièrement « morales » qu’elle a intégrées. Mais ce qui a été ainsi refoulé ne reste pas pour autant inactif et va revenir perturber le Moi, sous des formes que celui-ci ne pourra pas comprendre.

pas le maître dans sa propre maison ». La preuve en est que nous ne pouvons pas vouloir désirer ou vouloir ne pas désirer. Nous subissons nos désirs, ils s’imposent à nous. Comment se fait-il que nous puissions alors les contrôler dans certains cas ? Pour comprendre cela, il faut se référer à la deuxième topique freudienne. Freud distingue trois instances dans l’individu : le ça, le surmoi et le Moi. Le Moi n’est donc que l’une de instances psychiques. Il prend conscience de certains désirs dont l’origine se trouve dans le ça, réservoir des pulsions. Son rôle est alors de trouver un compromis entre les désirs et les exigences du monde extérieur, physique et social. Le Moi est secondé, et parfois supplanté dans cette tâche, par l’intériorisation des interdits sociaux qui constitue le « Surmoi ». Par conséquent certains désirs ne parviennent pas jusqu’au Moi, ou s’ils y parviennent, ils seront rapidement refoulés par le Surmoi. Cette instance agit en censurant les désirs incompatibles avec les normes culturelles et particulièrement « morales » qu’elle a intégrées. Mais ce qui a été ainsi refoulé ne reste pas pour autant inactif et va revenir perturber le Moi, sous des formes que celui-ci ne pourra pas comprendre. La société peut même valoriser ce genre d’attitude : désirer le pouvoir, la richesse, l’admiration des autres, c’est « bien », c’est être un « battant ». Comment alors la personne qui est ainsi influencée par le regard social pourrait-elle mettre en doute la valeur de ce désir et prendre sur lui le recul qui seul permettrait éventuellement de le contrôler ?

La société peut même valoriser ce genre d’attitude : désirer le pouvoir, la richesse, l’admiration des autres, c’est « bien », c’est être un « battant ». Comment alors la personne qui est ainsi influencée par le regard social pourrait-elle mettre en doute la valeur de ce désir et prendre sur lui le recul qui seul permettrait éventuellement de le contrôler ? Nietzsche en reprenant Pindare. Seule une connaissance authentique de nous-mêmes pourra nous permettre de distinguer les désirs qui en nous ne sont pas vraiment nous. Ainsi si nous comprenons que notre angoisse de ne pas être autosuffisants nous pousse à chercher dans le pouvoir sur les autres de quoi nous rassurer, si nous acceptons vraiment de ne pas être tout puissants, alors nous ne chercherons pas à reporter sur des objets ce désir de toute puissance. Nous serons capables de lâcher ces désirs et d’être ce que nous sommes, des êtres humains, qui avons besoin de comprendre, d’aimer, de créer.

Nietzsche en reprenant Pindare. Seule une connaissance authentique de nous-mêmes pourra nous permettre de distinguer les désirs qui en nous ne sont pas vraiment nous. Ainsi si nous comprenons que notre angoisse de ne pas être autosuffisants nous pousse à chercher dans le pouvoir sur les autres de quoi nous rassurer, si nous acceptons vraiment de ne pas être tout puissants, alors nous ne chercherons pas à reporter sur des objets ce désir de toute puissance. Nous serons capables de lâcher ces désirs et d’être ce que nous sommes, des êtres humains, qui avons besoin de comprendre, d’aimer, de créer.

Pour Constant, il faut faire une distinction. Si quelqu’un fait un mauvais usage de la vérité, je me dois de ne pas la lui dire car tout le monde n’a pas droit à la vérité. Schopenhauer semble se ranger du côté de Constant puisqu’il admet que la légitime défense autorise le mensonge. Je ne suis pas tenu de dire la vérité à celui qui en fera un mauvais usage contre moi. Mais la question doit se poser de savoir ce qu’est un mauvais usage. Dans l’exemple dont part Schopenhauer dans ce texte, il s’agit d’un jeune homme qui a passé outre un interdit qu’il connaissait. Il n’aurait pas dû se trouver dans la maison où on l’a surpris. Certes, si on lui demande ce qu’il fait là et qu’il réponde la vérité, cela se retournera contre lui. Mais on pourrait se dire qu’après tout il n’aurait pas dû se trouver là. A moins qu’il n’estime que l’amour, ou le désir, qu’il éprouve pour la jeune fille est plus important que l’interdit qu’il connaissait. Dans ce cas, il est vrai que c’est discutable : s’il pense que son amour lui donne le droit de braver l’interdit, il peut se sentir en droit de se protéger contre une sanction qu’il estimera injuste. S’il pense que son désir passe avant toute chose, il se donnera aussi le droit de mentir. Mais les deux situations sont tout de même différentes. Dans le premier cas, il s’agit d’un sentiment qui le lie à une personne et qu’il estime être supérieur à certaines conventions sociales. Dans le second cas, il ne s’agirait que de son désir à lui, qu’il placerait au dessus de tout le reste. La première éventualité fait appel à un sens moral différent de la « morale enseignée », mais tout de même à une valeur qui est au-delà du plaisir égoïste. La deuxième éventualité ne fait qu’ériger en valeur ce qui est le désir lui-même. En faisant appel à la notion de « légitime défense », Schopenhauer confond des motivations très différentes. On peut très bien imaginer qu’un truand nie son crime pour se protéger, mais est-ce qu’il pourrait invoquer la « légitime défense » ? Certes, il est attaqué, puisqu'on le soupçonne et qu’on souhaite le punir de son crime. Mais a-t-il le droit moral de se défendre en mentant ? Tout dépend de sa motivation : on peut envisager qu’il ait commis un crime pour faire quelque chose qu’il estimait être bien.

Pour Constant, il faut faire une distinction. Si quelqu’un fait un mauvais usage de la vérité, je me dois de ne pas la lui dire car tout le monde n’a pas droit à la vérité. Schopenhauer semble se ranger du côté de Constant puisqu’il admet que la légitime défense autorise le mensonge. Je ne suis pas tenu de dire la vérité à celui qui en fera un mauvais usage contre moi. Mais la question doit se poser de savoir ce qu’est un mauvais usage. Dans l’exemple dont part Schopenhauer dans ce texte, il s’agit d’un jeune homme qui a passé outre un interdit qu’il connaissait. Il n’aurait pas dû se trouver dans la maison où on l’a surpris. Certes, si on lui demande ce qu’il fait là et qu’il réponde la vérité, cela se retournera contre lui. Mais on pourrait se dire qu’après tout il n’aurait pas dû se trouver là. A moins qu’il n’estime que l’amour, ou le désir, qu’il éprouve pour la jeune fille est plus important que l’interdit qu’il connaissait. Dans ce cas, il est vrai que c’est discutable : s’il pense que son amour lui donne le droit de braver l’interdit, il peut se sentir en droit de se protéger contre une sanction qu’il estimera injuste. S’il pense que son désir passe avant toute chose, il se donnera aussi le droit de mentir. Mais les deux situations sont tout de même différentes. Dans le premier cas, il s’agit d’un sentiment qui le lie à une personne et qu’il estime être supérieur à certaines conventions sociales. Dans le second cas, il ne s’agirait que de son désir à lui, qu’il placerait au dessus de tout le reste. La première éventualité fait appel à un sens moral différent de la « morale enseignée », mais tout de même à une valeur qui est au-delà du plaisir égoïste. La deuxième éventualité ne fait qu’ériger en valeur ce qui est le désir lui-même. En faisant appel à la notion de « légitime défense », Schopenhauer confond des motivations très différentes. On peut très bien imaginer qu’un truand nie son crime pour se protéger, mais est-ce qu’il pourrait invoquer la « légitime défense » ? Certes, il est attaqué, puisqu'on le soupçonne et qu’on souhaite le punir de son crime. Mais a-t-il le droit moral de se défendre en mentant ? Tout dépend de sa motivation : on peut envisager qu’il ait commis un crime pour faire quelque chose qu’il estimait être bien. ou pour se sortir lui-même d’une situation qu’il estimait être injuste. Mais on voit là le danger de ce recours à la notion de justice. N’importe quel acte risquerait d’être justifié. Si un criminel peut s’imaginer qu’il œuvre pour le bien, il se donnera le droit de mentir pour parvenir à ses fins. "La fin justifie les moyens". C’est sans doute à ce danger que la conception kantienne de la morale voulait échapper. Plutôt que de laisser chacun décider, en fonction de ses fins propres, de ce qui est bien et de ce qui est mal, il vaudrait mieux recourir au « moyen infaillible » que constitue, selon Kant,

ou pour se sortir lui-même d’une situation qu’il estimait être injuste. Mais on voit là le danger de ce recours à la notion de justice. N’importe quel acte risquerait d’être justifié. Si un criminel peut s’imaginer qu’il œuvre pour le bien, il se donnera le droit de mentir pour parvenir à ses fins. "La fin justifie les moyens". C’est sans doute à ce danger que la conception kantienne de la morale voulait échapper. Plutôt que de laisser chacun décider, en fonction de ses fins propres, de ce qui est bien et de ce qui est mal, il vaudrait mieux recourir au « moyen infaillible » que constitue, selon Kant, l’exigence du passage à l’universel : si je ne peux vouloir que la maxime de mon action soit érigée en loi universelle, alors c’est que cette maxime est immorale. Je ne peux vouloir que tout le monde mente pour se tirer d’embarras, donc je ne dois pas vouloir mentir pour me tirer d’embarras. Et qu’est-ce que la « légitime défense », sinon le prétexte pour se tirer d’embarras ? Comment éviter que n’importe qui puisse s’emparer de ce prétexte pour mentir ? Schopenhauer se rend bien compte que le droit de mentir risquerait d’entraîner les « pires abus », mais la condition qu’il pose pour écarter ces abus semble bien insuffisante. Qui empêchera le criminel de prétendre qu’il a le droit de se défendre et donc de mentir ? L’exemple choisi par Schopenhauer montre bien que la dérive est très facile. Comment savoir si les intentions du jeune homme en question sont pures ? Comment d’ailleurs le saurait-il lui-même ? Peut-être va-t-il se persuader qu’il aime sincèrement la jeune fille afin de pouvoir se donner le droit de l’approcher et de la séduire malgré l’interdit ? Il va donc se donner le droit de mentir pour se protéger alors que par principe le mensonge est injuste.

l’exigence du passage à l’universel : si je ne peux vouloir que la maxime de mon action soit érigée en loi universelle, alors c’est que cette maxime est immorale. Je ne peux vouloir que tout le monde mente pour se tirer d’embarras, donc je ne dois pas vouloir mentir pour me tirer d’embarras. Et qu’est-ce que la « légitime défense », sinon le prétexte pour se tirer d’embarras ? Comment éviter que n’importe qui puisse s’emparer de ce prétexte pour mentir ? Schopenhauer se rend bien compte que le droit de mentir risquerait d’entraîner les « pires abus », mais la condition qu’il pose pour écarter ces abus semble bien insuffisante. Qui empêchera le criminel de prétendre qu’il a le droit de se défendre et donc de mentir ? L’exemple choisi par Schopenhauer montre bien que la dérive est très facile. Comment savoir si les intentions du jeune homme en question sont pures ? Comment d’ailleurs le saurait-il lui-même ? Peut-être va-t-il se persuader qu’il aime sincèrement la jeune fille afin de pouvoir se donner le droit de l’approcher et de la séduire malgré l’interdit ? Il va donc se donner le droit de mentir pour se protéger alors que par principe le mensonge est injuste.

s’effacer au profit du seul concept : quand on sait ce que cela veut dire, on n’a plus besoin de regarder, ou d’entendre, ou de lire ; on a « compris ». Cela peut provenir aussi de ce que l’émotion est trop prégnante, grossière, rendant impossible la participation de celui qui a des sentiments plus individuels.

s’effacer au profit du seul concept : quand on sait ce que cela veut dire, on n’a plus besoin de regarder, ou d’entendre, ou de lire ; on a « compris ». Cela peut provenir aussi de ce que l’émotion est trop prégnante, grossière, rendant impossible la participation de celui qui a des sentiments plus individuels.

Il va de soi que si c’est de cela dont il s’agit, le dessin qui définit et limite est à rejeter ou du moins à restreindre (Degas y a tout de même recours), les couleurs ne doivent pas être lissées et le relief même du coup de pinceau devient un outil précieux. Il ne s’agit pas de retrouver une ressemblance convenue avec les choses, mais de rendre un effet d’ensemble, ce qui suppose que les couleurs soient étudiées pour leur pouvoir de se combiner de façon à vibrer entre elles. L’invention de la photographie en

Il va de soi que si c’est de cela dont il s’agit, le dessin qui définit et limite est à rejeter ou du moins à restreindre (Degas y a tout de même recours), les couleurs ne doivent pas être lissées et le relief même du coup de pinceau devient un outil précieux. Il ne s’agit pas de retrouver une ressemblance convenue avec les choses, mais de rendre un effet d’ensemble, ce qui suppose que les couleurs soient étudiées pour leur pouvoir de se combiner de façon à vibrer entre elles. L’invention de la photographie en

singer les dadaïstes, à moins que l’on ne songe simplement qu’à divertir les foules en les abrutissant.

singer les dadaïstes, à moins que l’on ne songe simplement qu’à divertir les foules en les abrutissant.

Lévi-Strauss, dans son célèbre texte « Race et histoire » (1952), s’attache à démontrer que la prétention à classer hiérarchiquement les formes culturelles repose sur un ethnocentrisme naïf : comment prétendre s’élever au-dessus de sa société et atteindre une sorte de point de vue transcendant toutes les cultures ? Le critère d’évaluation dépend de la culture qui l’émet, il en constitue même une des composantes essentielles.

Lévi-Strauss, dans son célèbre texte « Race et histoire » (1952), s’attache à démontrer que la prétention à classer hiérarchiquement les formes culturelles repose sur un ethnocentrisme naïf : comment prétendre s’élever au-dessus de sa société et atteindre une sorte de point de vue transcendant toutes les cultures ? Le critère d’évaluation dépend de la culture qui l’émet, il en constitue même une des composantes essentielles.