La nature et la technique

1) Définitions et problèmes.

Nature :

1) Ensemble de ce qui existe de façon spontanée, indépendamment de l’intervention humaine volontaire. On opposera les processus naturels et les processus artificiels.

2) La nature d’une chose, c’est son essence, ses caractéristiques fondamentales, sans lesquelles elle cesserait d’être la chose qu’elle est.

Technique :

Ensemble des moyens mis en œuvre de façon volontaire, réfléchie et ordonnée pour atteindre un objectif préalablement fixé. La technique ne débouche pas forcément sur la réalisation d’un objet physique distinct, le résultat peut-être un comportement (on parle par exemple de techniques de vente…).

On peut distinguer des techniques traditionnelles, qui reposent sur une expérience vécue, transmise de génération en génération, faisant appel à une certaine intuition (saisie globale, « coup de main ») et la technique moderne, industrielle, qui repose avant tout sur une détermination scientifique du processus productif, sur la « rationalisation » la plus complète possible des gestes et sur la subordination du travail humain au fonctionnement de la machine.

Problèmes :

Le problème essentiel est celui du statut de l être humain, animal étrange, « dénaturé », qui est issu de la nature mais qui s’en écarte et s’y oppose même par son inventivité. Qu’est-ce que l’homme si sa nature (son essence) est de s’écarter de la Nature ? Cette question surgit déjà dans le mythe de Prométhée par lequel les Grecs tentaient de se représenter cette difficulté de définir l’homme, et la crainte devant notre propre puissance. Cette puissance est telle qu’elle menace l’homme à la fois indirectement, par les conséquences négatives que son activité peut avoir sur son envoironnement et directement puisque l’homme s’applique à lui-même le mode de pensée de la technique, il devient lui-même moyen au service de fins qui ne sont pas forcément pensées mais qui semblent aller de soi : la puissance, l’efficacité, la rentabilité sont des valeurs qui ne sont pas interrogées.

Cela revient à se poser la question suivante :

Pouvons-nous contrôler la technique et avoir avec elle un rapport qui nous préserve de la perte de notre humanité ? Une relation qui nous empêche de continuer à mettre en danger les autres formes de vie sur cette planète et même, à plus ou moins long terme, la survie de notre espèce ?

Cette question est difficile, problématique, car si la technique est ce qui nous constitue en tant que différents des autres animaux, alors comment lui fixer des limites ? Le « retour à la nature » signifie-t-il quelque chose pour un être qui se définit par sa capacité de créer des moyens toujours plus puissants d’agir sur son environnement ? Et pourtant, la notion de « progrès » a été mise à mal au cours du siècle qui vient de s’écouler…

Qu’est-ce que l’être humain et doit-il fixer des limites à son action ? Peut-il le faire ? Ce sont là des questions philosophiques que l’on ne peut se dispenser de poser et auxquelles il faudra bien, d’une façon ou d’une autre, que l’humanité apporte des réponses.

2) L’homme s’accomplit par la création de techniques.

- Le mythe de Prométhée selon Protagoras.

C'était le temps où les dieux existaient déjà, mais où les races mortelles n'existaient pas encore. Quand vint le moment marqué par le destin pour la naissance de celles-ci, voici que les dieux les façonnent à l'intérieur de la terre avec un mélange de terre et de feu et de toutes les substances qui se peuvent combiner avec le feu et la terre. Au moment de les produire à la lumière, les dieux ordonnèrent à Prométhée et à Epiméthée de distribuer convenablement entre elles toutes les qualités dont elles avaient à être pourvues. Epiméthée demanda à Prométhée de lui laisser le soin de faire lui-même la distribution : " Quand elle sera faite, dit-il, tu inspecteras mon oeuvre." La permission accordée, il se met au travail. Dans cette distribution, ils donnent aux uns la force sans la vitesse ; aux plus faibles, il attribue le privilège de la rapidité; à certains il accorde des armes; pour ceux dont la nature est désarmée, il invente quelque autre qualité qui puisse assurer leur salut. A ceux qu'il revêt de petitesse, il attribue la fuite ailée ou l'habitation souterraine. Ceux qu'il grandit en taille, il les sauve par là même. Bref, entre toutes les qualités, il maintient un équilibre. En ces diverses inventions, il se préoccupait d'empêcher aucune race de disparaître.Après qu'il les eut prémunis suffisamment contre les destructions réciproques, il s'occupa de les défendre contre les intempéries qui viennent de Zeus, les revêtant de poils touffus et de peaux épaisses, abris contre le froid, abris aussi contre la chaleur, et en outre, quand ils iraient dormir, couvertures naturelles et propres à chacun. Il chaussa les uns de sabots, les autres de cuirs massifs et vides de sang. Ensuite, il s'occupa de procurer à chacun une nourriture distincte, aux uns les herbes de la terre, aux autres les fruits des arbres, aux autres leurs racines; à quelques-uns il attribua pour aliment la chair des autres. A ceux-là, il donna une postérité peu nombreuse ; leurs victimes eurent en partage la fécondité, salut de leur espèce.Or Epiméthée, dont la sagesse était imparfaite, avait déjà dépensé, sans y prendre garde, toutes les facultés en faveur des animaux, et il lui restait encore à pourvoir l'espèce humaine, pour laquelle, faute d'équipement, il ne savait que faire. Dans cet embarras, survient Prométhée pour inspecter le travail. Celui-ci voit toutes les autres races harmonieusement équipées, et l'homme nu, sans chaussures, sans couvertures, sans armes. Et le jour marqué par le destin était venu, où il fallait que l'homme sortît de la terre pour paraître à la lumière.Prométhée, devant dette difficulté, ne sachant quel moyen de salut trouver pour l'homme, se décide à dérober l'habileté artiste d'Héphaïstos et d'Athéna, et en même temps le feu , - car, sans le feu il était impossible que cette habileté fût acquise par personne ou rendît aucun service, - puis, cela fait, il en fit présent à l'homme. C'est ainsi que l'homme fut mis en possession des arts utiles à la vie, mais la politique lui échappa : celle-ci en effet était auprès de Zeus ; or Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole qui est la demeure de Zeus: en outre il y avait aux portes de Zeus des sentinelles redoutables. Mais il put pénétrer sans être vu dans l'atelier où Héphaïstos et Athéna pratiquaient ensemble les arts qu'ils aiment, si bien qu'ayant volé à la fois les arts du feu qui appartiennent à Héphaïstos et les autres qui appartiennent à Athéna, il put les donner à l'homme. C'est ainsi que l'homme se trouve avoir en sa possession toutes les ressources nécessaires à la vie, et que Prométhée, par la suite, fut, dit-on, accusé de vol.

, - car, sans le feu il était impossible que cette habileté fût acquise par personne ou rendît aucun service, - puis, cela fait, il en fit présent à l'homme. C'est ainsi que l'homme fut mis en possession des arts utiles à la vie, mais la politique lui échappa : celle-ci en effet était auprès de Zeus ; or Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole qui est la demeure de Zeus: en outre il y avait aux portes de Zeus des sentinelles redoutables. Mais il put pénétrer sans être vu dans l'atelier où Héphaïstos et Athéna pratiquaient ensemble les arts qu'ils aiment, si bien qu'ayant volé à la fois les arts du feu qui appartiennent à Héphaïstos et les autres qui appartiennent à Athéna, il put les donner à l'homme. C'est ainsi que l'homme se trouve avoir en sa possession toutes les ressources nécessaires à la vie, et que Prométhée, par la suite, fut, dit-on, accusé de vol.

Parce que l'homme participait au lot divin, d'abord il fut le seul des animaux à honorer les dieux, et il se mit à construire des autels et des images divines ; ensuite il eut l'art d'émettre des sons et des mots articulés, il inventa les habitations, les vêtements, les chaussures, les couvertures, les aliments qui naissent de la terre. Mais les humains, ainsi pourvus, vécurent d'abord dispersés, et aucune ville n'existait. Aussi étaient-ils détruits par les animaux, toujours et partout plus forts qu'eux, et leur industrie suffisante pour les nourrir, demeurait impuissante pour la guerre contre les animaux ; car ils ne possédaient pas encore l'art politique, dont l'art de la guerre est une partie. Ils cherchaient donc à se rassembler et à réciproquement, faute de posséder l'art politique ; de telle sorte qu'ils recommençaient à se disperser et à périr.

Zeus alors, inquiet pour notre espèce menacée de disparaître, envoie Hermès porter aux hommes la pudeur et la justice, afin qu'il y eût dans les villes de l'harmonie et des liens créateurs d'amitié.

Hermès donc demande à Zeus de quelle manière il doit donner aux hommes la pudeur et la justice : " Dois-je les répartir comme les autres arts ? Ceux-ci sont répartis de la manière suivante : un seul médecin suffit à beaucoup de profanes, et il en est de même des autres artisans ; dois-je établir ainsi la justice et la pudeur dans la race humaine, ou les répartir entre tous ? " - " Entre tous, dit Zeus, et que chacun en ait sa part : car les villes ne pourraient subsister si quelques-uns seulement en étaient pourvus, comme il arrive pour les autres arts ; en outre, tu établiras cette loi en mon nom, que tout homme incapable de participer à la pudeur et la justice doit être mis à mort, comme un fléau de la cité. "

Platon ; « Protagoras ».

- Le travail humain est d’essence technique.

Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l’homme et la nature. L’homme y joue lui-même vis à vis de la nature le rôle d’une puissance naturelle. Les forces dont son corps est doué, bras et jambes, tête et mains, il les met en mouvement, afin de s’assimiler des matières en leur donnant une forme utile à sa vie. En même temps qu’il agit par ce mouvement sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature, et développe les facultés qui y sommeillent. Nous ne nous arrêterons pas à cet état primordial du travail où il n’a pas encore dépouillé son mode purement instinctif. Notre point de départ, c’est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l’homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l’abeille confond par la structure de ses cellules l’habileté de plus d’un architecte… Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l’imagination du travailleur. Ce n’est pas qu’il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles ; il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d’action, et auquel il doit subordonner sa volonté. Et cette subordination n’est pas momentanée. L’œuvre exige pendant toute sa durée, outre l’effort des organes qui agissent, une attention soutenue, laquelle ne peut elle-même résulter que d’une tension constante de la volonté. Elle l’exige d’autant plus que, par son objet et son mode d’exécution, le travail entraîne moins le travailleur, qu’il se fait moins sentir à lui-même comme le libre jeu de ses forces corporelles et intellectuelles, en un mot, qu’il est moins attrayant.

Marx ; Le Capital, Livre I, ch. 7 ; 1867.

- L’homme peut devenir « comme maître et possesseur de la nature ».

Sitôt que j’ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j’ai remarqué jusqu’où elles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s’est servi jusqu’à présent, j’ai cru que je ne pouvais les tenir cachées, sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu’il est en nous, le bien général de tous les hommes. Car elles m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer de la même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie ; car même l’esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que, s’il est possible de trouver quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles qu’ils n’ont été jusqu’ici, je crois que c’est dans la médecine qu’on doit le chercher.

Descartes ; Discours de la méthode, 1637.

3) Les dangers de la technique.

Certains diront que l’histoire nous montre que, dès le début du néolithique, à savoir dès qu’il s’est lancé dans l’agriculture, l’homme s’est préoccupé d’améliorer en quantité comme en qualité la production des ressources biologiques. De ce point de vue, on peut se demander si le génie génétique ne se caractérise pas par une différence de degré, et non de nature, dans notre façon de comprendre et d’organiser nos relations avec le monde du vivant. Pourtant, si les motivations qui animent le génie génétique sont aussi vieilles que l’humanité, cette technologie en elle-même constitue une nouveauté sur le plan qualitatif. Pour comprendre la raison de cette distinction, nous devons mesurer la distance qui sépare le génie génétique de nos pratiques ancestrales de bricolage des organismes biologiques.

Voilà plus de dix mille ans que nous domestiquons, élevons et hybridons des végétaux et des animaux. La longue histoire de ces pratiques est marquée par les limitations dues aux contraintes naturelles qu’imposent les frontières biologiques entre les espèces. La nature nous a laissé franchir ces frontières dans de rares cas, mais nos incursions sont toujours restées étroitement limitées. Les hybrides animaux (les mulets, par exemple) sont en général stériles ; quant aux hybrides végétaux, ils ne se reproduisent pas à l’identique. (…)

Le génie génétique, en revanche, se rit de ce type de contraintes. Cette nouvelle technologie permet d’effectuer la manipulation non pas à l’échelle de l’espèce, mais à l’échelle du gène. L’unité sur laquelle on travaille n’est plus l’organisme, mais le gène. Cela entraîne des conséquences énormes et de très longue portée.

D’abord, la notion même d’espèce en tant qu’entité séparée et identifiable, unique en son genre, devient un anachronisme dès lors que nous pouvons recombiner des traits génétiques en franchissant les barrières qui interdisaient l’accouplement naturel. Trois exemples peuvent nous faire comprendre ce changement spectaculaire dans notre relation avec la nature.

En 1983, Ralph Brinster, de la faculté de médecine vétérinaire de Pensylvanie, inséra le gène de l’hormone de croissance humaine dans des embryons de souris. Ces souris exprimèrent le gène humain et se mirent à croître deux fois plus et deux fois plus vite que les souris normales. Ces « super souris », comme les avait surnommées la presse, ont ensuite transmis à leurs descendants le gène provoquant la sécrétion de l’hormone de croissance humaine. Il existe donc une souche de souris qui, génération après génération, exprime les gènes de croissance de l’homme. Des gènes humains ont été intégrés de façon définitive dans le capital génétique de ces animaux.

Un exploit analogue a été réalisé en Grande-Bretagne au début de 1984. Des chercheurs sont parvenus à fusionner des cellules d’embryons de chèvre et de mouton et ont fait porter le résultat à une mère de substitution, qui a donné le jour à une chimère chèvre-mouton : il s’agit du premier exemple d’hybridation de deux animaux complètement différents.

En 1986, des scientifiques ont prélevé sur une luciole le gène qui provoque chez cet animal l’émission d’un signal lumineux et l’ont inséré dans le code génétique d’un plan de tabac. Les feuilles de ce dernier se sont mises à briller.(…)

Grâce au génie génétique, les chercheurs mettent au point des « super animaux » permettant d’améliore la production alimentaire. Ils créent également des animaux transgéniques pouvant servir d’usine chimique, c’est-à-dire produire des médicaments et être utilisés comme « donneurs » d’organes pour des greffes sur l’homme. A l’université d’Adelaïde, en Australie, des scientifiques ont mis au point une nouvelle race de porcs par modification génétique ; ces animaux ont un rendement de 30% supérieur aux cochons normaux, et peuvent être mis sur le marché sept semaines plus tôt. L’Australian Commonwealth Scientific and Industrial Organization a produit par génie génétique un mouton qui grandit 30% plus vite que les autres et on est en train de lui greffer de gènes qui devraient faire pousser sa laine plus vite.

A l’Université du Wisconsin, des chercheurs ont modifié les gènes des dindes couveuses pour améliorer leur productivité. Les dindes qui couvent pondent 25% à 30% moins d’œufs que les autres. Comme elles constituent 20% d’un cheptel normal, les chercheurs désiraient étouffer cette forme de l’instinct maternel car « la couvaison perturbe la production et coûte au producteur beaucoup d’argent ». En bloquant le gène qui produit la prolactine, les biologistes réussirent à limiter l’instinct naturel de couvaison chez ces dindes. Modifiées grâce au génie génétique, ces dernières ne font plus preuve du moindre instinct maternel. En revanche, elles pondent davantage.(…)

Il est probable que l’on parviendra d’ici cinq à dix ans à programmer des modifications génétiques sur mesure chez un enfant, en intervenant soit sur les gamètes avant la conception, soit sur les cellules de l’embryon juste après la conception, soit pendant le développement du fœtus. On est en train de bouleverser complètement la reproduction et la conception de l’homme grâce à de multiples innovations dans le domaine des techniques de reproduction, dont la congélation et le stockage à long terme du sperme, des ovules fécondés et des embryons, les techniques de fécondation in vitro, les transplantations d’embryons et les mères porteuses. La manipulation artificielle de l’enfant à naître devient plus facile. (…)

Il y a d’autres façons de déterminer la destinée génétique d’un être humain avant sa naissance, comme la création de matrices artificielles : « L’utérus, expliquait feu Joseph Fletcher, professeur d’éthique médicale à l’école de médecine de l’Université de Virginie, est un endroit obscur et dangereux, un environnement précaire. Il serait souhaitable que nos futurs enfants puissent se développer dans un milieu surveillé et protecteur. » Les scientifiques ont déjà réduit de neuf à moins de six mois le temps pendant lequel le petit être a besoin de rester dans le giron de sa mère. Par ailleurs, de plus en plus d’enfants commencent leur existence sous forme de cellules embryonnaires dans des boîtes de Pétri où ces cellules se divisent et se développent avant implantation dans l’utérus de leur mère ou d’une mère porteuse. De nombreux chercheurs spécialisés dans ce domaine nouveau qu’est la biologie moléculaire du fœtus estiment que le développement du fœtus dans une matrice totalement artificielle garantirait à celui-ci un environnement beaucoup plus fiable et permettant d’effectuer plus facilement des corrections et des modifications génétiques.(…)

Il est au moins un chercheur pour se déclarer en mesure, dès les premières années du prochain siècle, de développer des clones humains dépourvus de tête dans des matrices artificielles afin de les utiliser comme réserve de pièces détachées disponibles pendant la durée de vie de l’individu dont les cellules ont été clonées. En effet, en octobre 1997, Jonathan Slack, professeur de biologie du développement à l’université de Bath, en Grande-Bretagne, annonça que son équipe était en mesure, par manipulation de certains gènes de l’embryon du crapaud, d’inhiber le développement de la tête, du tronc et de la queue du têtard. Le résultat de cette expérience était un crapaud bien vivant, mais sans tête. D’après Slack, les mêmes gènes remplissent les mêmes fonctions chez le crapaud et chez l’homme il envisage donc la possibilité de développer des organes humains dans des matrices artificielles en verre.(…)

Le transgénéticien soutient que tous les êtres vivants sont réductibles à leur matériau biologique de base, l’ADN, lequel peut être extrait, manipulé, recombiné et programmé selon un nombre infini de permutations grâce à une série de techniques de laboratoire perfectionnées. En façonnant cette matière première biologique, le transgénéticien peut créer des « imitations » des organismes biologiques existants qui, à ses yeux, seront d’une nature supérieure aux originaux qu’il copie.

L’objectif final du transgénéticien est de concevoir un organisme parfait. Cet état, qui équivaut à l’or des alchimistes, correspond à un état d’efficacité optimale. La nature n’est pour lui qu’un ordre hiérarchique de systèmes vivants dotés d’une efficacité croissante. Le transgénéticien est l’ingénieur par excellence : il a pour tâche « d’accélérer » le processus naturel de l’évolution en programmant des créations nouvelles qu’il considère comme plus « efficaces » que celles qui existent à l’état naturel.

La transgénèse est tout à la fois une philosophie et un processus. Elle combine perception de la nature et action transformatrice. Il s’agit là d’une révolution de la pensée d’une envergure comparable à la révolution technologique en cours. (…)

Les avantages à court terme de cette extraordinaire mutation sont séduisants. Chaque jour ou presque, la communauté scientifique, les entreprises et les institutions gouvernementales nous inondent d’un flot de rapports nous vantant les bienfaits que la révolution biotechnologique apportera à la société. Notre récent pouvoir de manipuler le code génétique de la vie nous ouvre des horizons nouveaux et des possibilités presque infinies. Rien d’étonnant à ce que l’âge des biotechnologies soit présenté comme un gigantesque bond en avant pour l’humanité. Les chercheurs, les dirigeants politiques et les porte-parole des grandes entreprises chantent les vertus de ces nouvelles technologies avec un tel enthousiasme que même les plus sceptiques risquent d’être emportés par l’excitation du moment.

Mais s’il y a bien une leçon à tirer de l’histoire, c’est bien l’idée que toute révolution technologique présente des avantages et des inconvénients. Plus une technologie se montre efficace dans l’expropriation et le contrôle des forces de la nature, plus le prix à payer en termes de perturbation et de destruction des systèmes écologiques et sociaux est élevé. Il suffit d’évoquer nos expériences les plus récentes en matière d’énergie nucléaire et pétrochimique pour constater la validité de cette vérité immémoriale. Il est donc passablement inquiétant d’entendre nos scientifiques, nos capitaines d’industrie et nos dirigeants politiques se faire les thuriféraires des prodiges que nous réserve le siècle des biotechnologies. Un zèle aussi acritique ne peut s’expliquer que par l’oubli des leçons de l’histoire ou par les exigences d’une propagande intéressée.

Jeremy Rifkin ; Le Siècle biotech, 1998.

4) Comment maîtriser le développement technique ?

Il n’est pas possible d’envisager sérieusement que l’homme renonce à la technique puisque l’être humain ne peut exister sans élaborer des moyens de satisfaire ses besoins et de se protéger contre les dangers naturels.

Mais est-il possible de maîtriser les techniques modernes qui reposent sur une conception de la nature qui ne voit en celle-ci qu’un ensemble d’éléments matériels combinés selon des lois déterminées ?

Cette question peut recevoir 4 solutions :

1) Oui, cela est possible en contraignant les hommes qui auraient tendance à utiliser la technique de façon nuisible à respecter un certain nombre de limites. Au nom de l'intérêt général, qui inclut celui de nos descendants, au nom de droits fondamentaux (respect de la personne humaine et de l’intégrité de notre espèce, on peut fixer des règles et les faire appliquer. Déjà, de nombreux pays se sont donnés des « comités d’éthique » et des lois visant à protéger l’environnement, à faire respecter la personne humaine (interdiction du clonage…).

Il suffit d’aller plus loin dans ce sens afin de concilier le progrès technique et les impératifs écologiques et moraux.

2) Oui, mais à condition de lutter contre les forces qui tendent à intensifier toujours davantage le rythme de la recherche et à lever les obstacles à l’introduction de techniques toujours plus performantes. Le système économique capitaliste reposant sur la concurrence entre les propriétaires des moyens de production, il a besoin d’étendre à tous les domaines la possibilité de faire du profit. D’où le combat que mènent les différents lobbies pour convaincre l’opinion que les difficultés rencontrées pourront être combattues par d’autres inventions techniques et qu’il est impératif de lever tous les obstacles qui risqueraient de gêner la recherche. (Voir les dernières lois sur les biotechnologies). Cette entreprise de persuasion rejoint d’ailleurs l’atonie des populations qui tiennent avant tout à leur confort et sont maintenues dans une situation de dépendance dont elles ne veulent pas vraiment sortir. D’où la conclusion sévère que tirent certains milieux écologistes : seule une dictature d’inspiration écologique et s’exerçant de façon mondiale pourrait imposer un contrôle du développement technique.

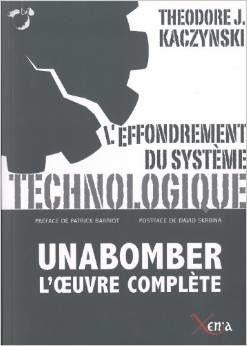

3) La solution évoquée précédemment, une dictature mondiale où, au nom de l’écologie, des scientifiques contrôleraient la production et le mode de vie, serait sans doute pire que le mal qu'elle prétend combatre. Si l’on se donne le droit de faire le bien des gens malgré eux, alors on se donne aussi le droit d’utiliser tous les moyens pour parvenir à ses fins. Le danger est non seulement de voir certaines techniques devenir le privilège de ceux qui se décrèteront les « sauveurs » de l’humanité, mais aussi d’assister à la confiscation des libertés individuelles. Sous prétexte de maîtriser les techniques, on soumettrait toute l'humanité à la logique de la rationalité technique. Voilà pourquoi un autre courant en vient à penser que le seul moyen de maîtriser vraiment les techniques modernes, c’est d’y renoncer. Ceux-là prônent un retour à un mode de production basé sur des techniques traditionnelles, chasse, cueillette, jardinage… et écartent tout recours à l’utilisation d’énergies fossiles ou simplement nécessitant la présence d’une industrie. Telle est la position défendue par certains écologistes radicaux comme Theodore Kaczinski (Plus connu sous le surnom d’ « unabomber », il a commis plusieurs attentats contre des scientifiques et des personnes impliquées par la promotion du progrès technique ; il est l’auteur d’un manifeste intitulé « La société industrielle et son avenir ». Arrêté en 1996, il fut condamné à la prison à vie.)

La liberté signifie la maîtrise – en tant qu'individu ou membre d'un groupe restreint – des questions vitales de sa propre existence : la nourriture, l'habillement, l'habitat et la défense contre toute menace éventuelle. Être libre signifie avoir du pouvoir ; non pas celui de dominer les autres, mais celui de dominer ses conditions de vie.

- La société industrielle et son avenir (1995), Theodore Kaczynski, éd. Encyclopédie des Nuisances, 1998, p. 45

Le divertissement procure à l'homme moderne une évasion indispensable ; quand il est absorbé par la télévision, les vidéos, etc., il peut oublier le stress, l'anxiété, la frustration, l'insatisfaction. Quand ils ne travaillaient pas, les primitifs restaient tranquillement assis pendant des heures à ne rien faire, parce qu'ils étaient en paix avec eux-mêmes et avec leur monde. Mais la plupart des modernes ont besoin d'être constamment occupés ou divertis, faute de quoi ils « s'emmerdent », c'est-à-dire qu'ils deviennent agités, anxieux, irritables.

- La société industrielle et son avenir (1995), Theodore Kaczynski, éd. Encyclopédie des Nuisances, 1998, p. 70

4) Si l’on veut conserver la possibilité de continuer dans la voie de l’invention de nouvelles techniques tout en prenant en compte les dangers inhérents à la technique moderne, le philosophe Martin Heidegger propose de veiller à l’existence d’une autre pensée que la pensée « calculante » qui tend à prévaloir à notre époque. Seule cette disponibilité à notre potentialité la plus haute pourrait contrebalancer l’emprise de la technique, laquelle n’est pas seulement une conséquence de la recherche du profit mais constitue un destin que nous devons méditer afin d’y correspondre. C’est à la mise en œuvre de cette pensée méditante que nous appelle Heidegger. Ajoutons-y la reconnaissance que la nature n’est pas seulement un ensemble de particules matérielles combinables selon notre bon vouloir, mais un ensemble organisé, un « kosmos », comme le disait Platon, et qu’il convient donc de cultiver aussi notre capacité d’admiration, notre aptitude à accepter ce qui nous est donné, au lieu de fuir vers l’illusion d’un contrôle total.

- Pensée calculante et pensée méditante.

Aucun individu, aucun groupe humain, aucune commission, fût-elle composée des plus éminents hommes d’Etat, savants ou techniciens, aucune conférence des chefs de l’industrie et de l’économie ne peut freiner ou diriger le déroulement historique de l’âge atomique. Aucune organisation purement humaine n’est en état de prendre en mains le gouvernement de notre époque.

Ainsi l’homme de l’âge atomique serait livré sans conseil et sans défense au flot montant de la technique. Il le serait effectivement si, là où le jeu est décisif, il renonçait à jouer la pensée méditante contre la pensée simplement calculante ; Mais la pensée méditante, une fois éveillée, doit être à l’œuvre sans trêve et s’animer à la moindre occasion : elle doit donc le faire aussi à présent, ici même et justement à l’occasion de notre fête commémorative. Car celle-ci nous amène à considérer ce que l’âge atomique menace particulièrement : l’enracinement des œuvres humaines dans une terre natale.

Aussi demandons-nous maintenant : Si l’ancien enracinement vient à disparaître, n’est-il pas possible qu’en retour un nouveau terrain, un nouveau sol soit offert à l’homme, un sol où l’homme et ses œuvres puiseraient une sève nouvelle pour leur développement, au cœur même de l’âge atomique ?

Quel serait le sol, la terre, d’un nouvel enracinement ? Ce que nous cherchons en questionnant ainsi est peut-être tout près de nous : si près qu’il nous est trop facile de ne pas le voir. Car, pour nous autres hommes, le chemin vers ce qui nous est proche est toujours le plus long et par conséquent le plus ardu. Le chemin est une voire de méditation. La pensée méditante exige de nous que nous ne nous fixions pas sur un seul aspect des choses, que nous ne soyons pas prisonniers d’une représentation, que nous ne nous lancions pas sur une voie unique dans une seule direction. La pensée méditante exige de nous que nous acceptions de nous arrêter sur des choses qui à première vue paraissent inconciliables.

Essayons de le faire. Les organisations, appareils et machines du monde technique nous sont devenus indispensables, dans une mesure qui est plus grande pour les uns et moindre pour les autre ; Il serait insensé de donner l’assaut, tête baissée, au monde technique ; et ce serait faire preuve de vue courte que de vouloir condamner ce monde comme étant l’œuvre du diable ; nous dépendons des objets que la technique nous fournit et qui, pour ainsi dire, nous mettent en demeure de les perfectionner sans cesse. Toutefois, notre attachement aux choses techniques est maintenant si fort que nous sommes, à notre insu, devenus leurs esclaves.

Mais nous pouvons nous y prendre autrement. Nous pouvons utiliser les choses techniques, nous en servir normalement, mais en même temps nous en libérer, de sorte qu’à tout moment nous conservions nos distances à leur égard. Nous pouvons faire usage des objets techniques comme il faut qu’on en use. Nous pouvons en même temps les laisser à eux-mêmes comme ne nous atteignant pas dans ce que nous avons de plus intime et de plus propre. Nous pouvons dire « oui » à l’emploi inévitable des objets techniques et nous pouvons en même temps lui dire « non », en ce sens que nous les empêchions de nous accaparer et ainsi de fausser, brouiller et finalement vider notre être.

Mais si nous disons ainsi à la fois « oui » et « non » aux objets techniques, notre rapport au monde technique ne devient-il pas ambigu et incertain ? Tout au contraire : notre rapport au monde technique devient merveilleusement simple et paisible. Nous admettons les objets techniques dans notre monde quotidien et en même temps nous les laissons dehors, c’est-à-dire que nous les laissons reposer sur eux-mêmes comme des choses qui n’ont rien d’absolu, mais qui dépendent de plus haut qu’elles. Un vieux mot s’offre à nous pour désigner cette attitude du oui et du non dits ensemble au monde technique : c’est le mot Gelassenheit, « sérénité », « égalité d’âme ». Parlons donc de l’âme égale à l’égard en présence des choses.

Dans cette attitude, nous ne regardons plus les choses du point de vue de la technique. Nous voyons plus clair et il nous apparaît que la construction et l’utilisation des machines exigent sans doute de nous un autre rapport aux choses, mais que ce rapport n’est pas lui-même dépourvu de sens. C’est ainsi par exemple que l’agriculture devient une industrie motorisée du type industrie d’alimentation. Il est certain qu’ici, comme dans les autres domaines, un changement profond s’opère dans le rapport de l’homme à la nature et au monde. Quel est toutefois le sens de ce changement, c’est là ce qui reste obscur.

Ainsi, dans tous les processus techniques règne un sens qui réclame pour lui l’activité et le repos de l’homme, un sens que l’homme n’a pas d’abord inventé ou construit. Nous ne savons pas à quoi tend cette domination de la technique atomique, qui s’alourdit jusqu’à devenir inquiétante. Le sens du monde technique se voile. Or, si nous considérons constamment et spécialement ce fait que, partout dans le monde technique, nous nous heurtons à un sens caché, nous nous trouvons par là même dans le domaine de ce qui se dérobe, mais qui se dérobe en même temps qu’il vient jusqu’à nous. Se laisser ainsi entrevoir pour en même temps se dérober, n’est-ce pas là le trait fondamental de ce que nous appelons le secret ?

Donnons un nom à l’attitude qui est la nôtre lorsque nous nous tenons ouverts au sens caché du monde technique. Nommons-la : l’esprit ouvert au secret. L’égalité d’âme devant les choses et l’esprit ouvert au secret sont inséparables. Elles nous rendent possible de séjourner parmi les choses de manière toute nouvelle. Elles nous promettent une autre terre, un autre sol, sur lequel, tout en restant dans le monde technique, mais à l’abri de sa menace, nous puissions nous tenir et subsister. L’égalité d’âme devant les choses et l’esprit ouvert au secret nous dévoilent la perspective d’un futur enracinement. Il pourrait même arriver que ce dernier fût un jour assez fort pour rappeler à nous, sous une forme nouvelle, l’ancien enracinement qui pour l’heure disparaît si vite. En attendant, toutefois - et nous ne savons pas pour combien de temps -, l’humanité sur cette terre se trouve dans une situation dangereuse. Pourquoi ? Est-ce pour la seule raison qu’une troisième guerre mondiale peut éclater brusquement et qu’elle entraînerait la destruction complète de l’humanité et la ruine de la terre ? Non pas. Un danger beaucoup plus grand menace les débuts de l’âge atomique – et précisément au cas où le risque d’une troisième guerre mondiale pourrait être écarté. Etrange assertion !… Etrange sans doute, mais seulement aussi longtemps que notre méditation ne s’y arrête pas.

Dans quelle mesure a-t-elle un sens ? Dans la mesure où la révolution technique qui monte vers nous depuis le début de l’âge atomique pourrait fasciner l’homme, l’éblouir et lui tourner la tête, l’envoûter, de telle sorte qu’un jour la pensée calculante fût la seule à être admise et à s’exercer.

Quel grand danger nous menacerait alors ? Alors la plus étonnante et féconde virtuosité du calcul qui invente et planifie s’accompagnerait… d’indifférence envers la pensée méditante, c’est-à-dire d’une totale absence de pensée. Et alors ? Alors l’homme aurait nié et rejeté ce qu’il possède de plus propre, à savoir qu’il est un être pensant. Il s’agit donc de sauver cette essence de l’homme. Il s’agit de maintenir en éveil la pensée.

Seulement… l’égalité d’âme devant les choses et l’esprit ouvert au secret ne nous tombent jamais tout faits du ciel. Ils ne sont pas des choses qui échoient, des choses fortuites. Tous deux, pour apparaître et se développer, ont besoin d’une pensée qui, jaillissant du cœur de l’homme, s’efforce constamment.

Martin Heidegger ; Sérénité ; 1955.

- L’homme et le « kosmos ».

Celui d’entre nous qui veut être heureux doit se vouer à la poursuite de la tempérance et doit la pratiquer. A l’inverse, il doit fuir le dérèglement de toute la vitesse de ses jambes et surtout s’arranger pour ne pas avoir besoin d’être puni. Cependant, s’il arrive qu’il ait besoin d’être puni, lui-même ou l’un de ses proches, simple particulier ou cité, il faut, s’il doit être heureux, que justice soit faite et qu’il soit puni.

Voilà, selon moi, quel est le but à atteindre. C’est avec un tel objectif que l’on doit vivre. Faire que toutes ses ressources personnelles et celles de sa propre cité, soient tendues vers ce but, pour qu’on acquière, comme les conditions du bonheur, la justice et la tempérance, qu’on agisse avec elles, sans laisser les désirs devenir déréglés ou excessifs, sans tenter de les satisfaire (car ils sont un mal insatiable) et sans mener non plus la vie d’un vaurien.

En effet, l’homme qui vivrait ainsi ne pourrait être aimé ni par un homme ni par un dieu. Il ne pourrait participer à la moindre communauté et, quand il n’y a pas de communauté, il ne saurait y avoir d’amitié.

Certains sages disent, Calliclès, que le ciel, la terre, les dieux et les hommes forment ensemble une communauté, qu’ils sont liés par l’amitié, l’amour de l’ordre, le respect de la tempérance et le sens de la justice. C’est pourquoi le monde dans sa totalité, ces sages l’appellent kosmos ou ordre du monde et non pas désordre ou dérèglement. Mais toi, tu as beau être savant, tu ne sembles pas faire attention à ce genre de choses. Au contraire, tu n’as pas vu que l’égalité géométrique est toute-puissante chez les dieux comme chez les hommes, et tu penses qu’il faut s’exercer à avoir plus que les autres ! En fait, tu ne fais pas attention à la géométrie.

Platon ; « Gorgias » ; 5ème siècle avant J.-C.

/image%2F1423692%2F20150614%2Fob_071eda_camille-claudel.jpg)

/image%2F1423692%2F20150614%2Fob_773ca1_calvin-et-hobbes-le-sens-de-l-histoire.jpg)

, - car, sans le feu il était impossible que cette habileté fût acquise par personne ou rendît aucun service, - puis, cela fait, il en fit présent à l'homme. C'est ainsi que l'homme fut mis en possession des arts utiles à la vie, mais la politique lui échappa : celle-ci en effet était auprès de Zeus ; or Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole qui est la demeure de Zeus: en outre il y avait aux portes de Zeus des sentinelles redoutables. Mais il put pénétrer sans être vu dans l'atelier où Héphaïstos et Athéna pratiquaient ensemble les arts qu'ils aiment, si bien qu'ayant volé à la fois les arts du feu qui appartiennent à Héphaïstos et les autres qui appartiennent à Athéna, il put les donner à l'homme. C'est ainsi que l'homme se trouve avoir en sa possession toutes les ressources nécessaires à la vie, et que Prométhée, par la suite, fut, dit-on, accusé de vol.

, - car, sans le feu il était impossible que cette habileté fût acquise par personne ou rendît aucun service, - puis, cela fait, il en fit présent à l'homme. C'est ainsi que l'homme fut mis en possession des arts utiles à la vie, mais la politique lui échappa : celle-ci en effet était auprès de Zeus ; or Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole qui est la demeure de Zeus: en outre il y avait aux portes de Zeus des sentinelles redoutables. Mais il put pénétrer sans être vu dans l'atelier où Héphaïstos et Athéna pratiquaient ensemble les arts qu'ils aiment, si bien qu'ayant volé à la fois les arts du feu qui appartiennent à Héphaïstos et les autres qui appartiennent à Athéna, il put les donner à l'homme. C'est ainsi que l'homme se trouve avoir en sa possession toutes les ressources nécessaires à la vie, et que Prométhée, par la suite, fut, dit-on, accusé de vol.

Ce jugement exprime de façon particulièrement crue une opinion qui se répand au cours de la période dite des « Lumières ». Contre « l’obscurantisme religieux », ceux qu’on appelle les « philosophes » se réclament de la Raison, instance qui seule peut garantir que les hommes ne seront plus dupes d’illusions dangereuses. Pourtant, malgré les progrès de la science et des techniques, et même si nous avons expérimenté, selon la formule de Max Weber, un « désenchantement du monde », les religions sont toujours présentes. Alors faut-il dire que les croyances religieuses sont essentiellement irrationnelles, et qu’elles ne peuvent persister que comme subsistent des croyances superstitieuses, ou bien ces croyances religieuses ne sont-elles pas forcément irrationnelles ? Peuvent-elles se concilier, au moins en partie, avec ce que les progrès des connaissances scientifiques nous ont appris ? Pour tenter d’y voir clair, nous allons d’abord nous efforcer de clarifier les concepts en jeu. Celui de croyance « religieuse », bien sûr, mais aussi celui de « raison » et ceux qui en dépendent : rationnel, irrationnel. Puis nous étudierons pourquoi on peut penser que les croyances religieuses sont intrinsèquement irrationnelles. Et enfin nous examinerons de façon critique cette opinion.

Ce jugement exprime de façon particulièrement crue une opinion qui se répand au cours de la période dite des « Lumières ». Contre « l’obscurantisme religieux », ceux qu’on appelle les « philosophes » se réclament de la Raison, instance qui seule peut garantir que les hommes ne seront plus dupes d’illusions dangereuses. Pourtant, malgré les progrès de la science et des techniques, et même si nous avons expérimenté, selon la formule de Max Weber, un « désenchantement du monde », les religions sont toujours présentes. Alors faut-il dire que les croyances religieuses sont essentiellement irrationnelles, et qu’elles ne peuvent persister que comme subsistent des croyances superstitieuses, ou bien ces croyances religieuses ne sont-elles pas forcément irrationnelles ? Peuvent-elles se concilier, au moins en partie, avec ce que les progrès des connaissances scientifiques nous ont appris ? Pour tenter d’y voir clair, nous allons d’abord nous efforcer de clarifier les concepts en jeu. Celui de croyance « religieuse », bien sûr, mais aussi celui de « raison » et ceux qui en dépendent : rationnel, irrationnel. Puis nous étudierons pourquoi on peut penser que les croyances religieuses sont intrinsèquement irrationnelles. Et enfin nous examinerons de façon critique cette opinion. discerner les preuves sur lesquelles elles pourraient s’appuyer. Prenons l’existence de Dieu, puisque c’est le nom que l’on donne, en français, au principe suprême : qu’est-ce qui nous assure l’existence d’un tel principe ? Les religions ont recours soit séparément soit en même temps à deux arguments. Le premier c’est qu’il existe bien un monde et que ce monde est ordonné selon certaines lois. Comme tout doit avoir une cause, il faut bien que ce monde en ait une, et que cette cause soit un être supérieurement intelligent puisqu’il a créé ce monde en lui donnant des lois complexes et permettant de former une harmonie. Mais comme ce « Dieu » ne se manifeste pas de façon observable, il échappe à la démarche rationnelle telle que la science l’exerce. De plus, si l’on admet que tout a une cause et que Dieu est la cause du monde, rien n’empêche de se demander quelle est la cause de Dieu… On peut même ajouter que cette création n’est point si admirable qu’il faille absolument l’attribuer à un être doté de toutes les vertus. Certes le monde est régi par certaines lois, mais qui ne voit que beaucoup de choses ne se déroulent pas au mieux ? Les maux naturels comme la maladie, le vieillissement, la mort, les catastrophes diverses, nous accablent sans cesse. Et les maux dont nous sommes nous-mêmes les auteurs achèvent de nous rendre plus malheureux qu’heureux. Comment expliquer que les hommes soient si égoïstes et si peu capables de se dominer ? Tout cela revient à considérer que si Dieu existe, il est soit incapable de s’opposer aux malheurs, soit l’auteur plus ou moins indirect de ces malheurs. Dans les deux cas, vouloir croire en un tel Dieu est plutôt irrationnel. A moins que l’on espère l’attendrir par des prières et des sacrifices, mais il suffit alors de constater que les maux touchent tout le monde, les croyants comme les non-croyants, ce qui rend les tentatives d’influencer Dieu assez dérisoires.

discerner les preuves sur lesquelles elles pourraient s’appuyer. Prenons l’existence de Dieu, puisque c’est le nom que l’on donne, en français, au principe suprême : qu’est-ce qui nous assure l’existence d’un tel principe ? Les religions ont recours soit séparément soit en même temps à deux arguments. Le premier c’est qu’il existe bien un monde et que ce monde est ordonné selon certaines lois. Comme tout doit avoir une cause, il faut bien que ce monde en ait une, et que cette cause soit un être supérieurement intelligent puisqu’il a créé ce monde en lui donnant des lois complexes et permettant de former une harmonie. Mais comme ce « Dieu » ne se manifeste pas de façon observable, il échappe à la démarche rationnelle telle que la science l’exerce. De plus, si l’on admet que tout a une cause et que Dieu est la cause du monde, rien n’empêche de se demander quelle est la cause de Dieu… On peut même ajouter que cette création n’est point si admirable qu’il faille absolument l’attribuer à un être doté de toutes les vertus. Certes le monde est régi par certaines lois, mais qui ne voit que beaucoup de choses ne se déroulent pas au mieux ? Les maux naturels comme la maladie, le vieillissement, la mort, les catastrophes diverses, nous accablent sans cesse. Et les maux dont nous sommes nous-mêmes les auteurs achèvent de nous rendre plus malheureux qu’heureux. Comment expliquer que les hommes soient si égoïstes et si peu capables de se dominer ? Tout cela revient à considérer que si Dieu existe, il est soit incapable de s’opposer aux malheurs, soit l’auteur plus ou moins indirect de ces malheurs. Dans les deux cas, vouloir croire en un tel Dieu est plutôt irrationnel. A moins que l’on espère l’attendrir par des prières et des sacrifices, mais il suffit alors de constater que les maux touchent tout le monde, les croyants comme les non-croyants, ce qui rend les tentatives d’influencer Dieu assez dérisoires. donc agir sur l’état de conscience des patients. On sait de mieux en mieux cartographier les zones du cerveau responsables de telle ou telle aptitude. On n’a plus besoin d’imaginer une « âme » distincte du corps. L’ancien matérialisme d’Epicure et de Lucrèce se trouve donc confirmé : c’est le corps qui pense et à la mort du corps, la conscience s’éteint irrémédiablement.

donc agir sur l’état de conscience des patients. On sait de mieux en mieux cartographier les zones du cerveau responsables de telle ou telle aptitude. On n’a plus besoin d’imaginer une « âme » distincte du corps. L’ancien matérialisme d’Epicure et de Lucrèce se trouve donc confirmé : c’est le corps qui pense et à la mort du corps, la conscience s’éteint irrémédiablement. us avons tenté de comprendre pourquoi les croyances religieuses pouvaient apparaître comme irrationnelles. Pourtant, il n’est pas sûr que nous ayons vraiment résolu le problème. Un doute peut en effet nous amener à remettre en question la conclusion tranchée qui paraissait découler de nos considérations. Car si les croyances religieuses étaient forcément irrationnelles, il serait a priori impossible, ou en tout cas très peu probable, de trouver ne serait-ce qu’un élément religieux dans la pensée de quelqu’un qui se voue à la pratique de la pensée rationnelle. Concrètement, cela signifie qu’un esprit scientifique, habitué aux démarches rigoureuses de la démonstration et de l’expérimentation, ne pourrait absolument pas admettre la possibilité de l’existence de Dieu. Si la croyance religieuse était irrationnelle par principe, alors on ne saurait rencontrer chez le même individu un usage systématique de la raison et une croyance religieuse. Or il est facile de relever dans l’histoire des sciences l’existence de scientifiques fort compétents, à qui l’on a pu même appliquer le qualificatif de « génie », qui ont reconnu et même proclamé leur croyance religieuse. Nous nous bornerons à citer quatre noms : Kepler, Descartes, Newton, Einstein. Ce dernier ira jusqu’à écrire : « L’esprit scientifique, puissamment armé en sa méthode, n’existe pas sans la religiosité cosmique. » Il nous faut donc reprendre notre examen. Si les croyances religieuses ne sont pas forcément irrationnelles, c’est qu’il doit exister des arguments en leur faveur. Quels sont ces arguments ?

us avons tenté de comprendre pourquoi les croyances religieuses pouvaient apparaître comme irrationnelles. Pourtant, il n’est pas sûr que nous ayons vraiment résolu le problème. Un doute peut en effet nous amener à remettre en question la conclusion tranchée qui paraissait découler de nos considérations. Car si les croyances religieuses étaient forcément irrationnelles, il serait a priori impossible, ou en tout cas très peu probable, de trouver ne serait-ce qu’un élément religieux dans la pensée de quelqu’un qui se voue à la pratique de la pensée rationnelle. Concrètement, cela signifie qu’un esprit scientifique, habitué aux démarches rigoureuses de la démonstration et de l’expérimentation, ne pourrait absolument pas admettre la possibilité de l’existence de Dieu. Si la croyance religieuse était irrationnelle par principe, alors on ne saurait rencontrer chez le même individu un usage systématique de la raison et une croyance religieuse. Or il est facile de relever dans l’histoire des sciences l’existence de scientifiques fort compétents, à qui l’on a pu même appliquer le qualificatif de « génie », qui ont reconnu et même proclamé leur croyance religieuse. Nous nous bornerons à citer quatre noms : Kepler, Descartes, Newton, Einstein. Ce dernier ira jusqu’à écrire : « L’esprit scientifique, puissamment armé en sa méthode, n’existe pas sans la religiosité cosmique. » Il nous faut donc reprendre notre examen. Si les croyances religieuses ne sont pas forcément irrationnelles, c’est qu’il doit exister des arguments en leur faveur. Quels sont ces arguments ? différents du nôtre en modifiant légèrement ces conditions initiales et les constantes physiques qui sont connues. Ils se sont rendus compte que si un seul de ces paramètres était modifié, alors soit l’univers ainsi formé ne comportait pas les éléments constitutifs de la matière que nous connaissons, soit il ne parvenait pas à réunir les conditions nécessaires à l’apparition de la vie telle que nous la connaissons. La probabilité pour que tous ces paramètres soient précisément ce qu’ils sont et qu’ils soient tous réunis est infime. Certains en ont donc déduit qu’il y avait à l’œuvre dans l’univers un « principe anthropique ». Comme le soutient l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan, ce principe n’est pas prouvé scientifiquement puisqu’on peut lui opposer l’hypothèse de l’existence d’une pluralité d’univers, le nôtre étant le seul à avoir réussi à réunir les conditions voulues pour que la vie émerge et que l’homme, ou un autre être intelligent apparaisse. Mais l’hypothèse qui lui semble la plus rationnelle, c’est que nous ne sommes pas là par hasard et que l’univers contenait en gemme, dès l’origine, les informations nécessaires à l’apparition de notre espèce. On est là devant une alternative : ou bien le hasard, ou bien une intention que l’on est bien obligé d’appeler « divine ». Quelle est l’hypothèse la plus rationnelle ? On peut être en désaccord sur ce choix, mais on ne peut nier que les deux options soient rationnelles. Croire en Dieu n’est donc pas absurde, loin de là.

différents du nôtre en modifiant légèrement ces conditions initiales et les constantes physiques qui sont connues. Ils se sont rendus compte que si un seul de ces paramètres était modifié, alors soit l’univers ainsi formé ne comportait pas les éléments constitutifs de la matière que nous connaissons, soit il ne parvenait pas à réunir les conditions nécessaires à l’apparition de la vie telle que nous la connaissons. La probabilité pour que tous ces paramètres soient précisément ce qu’ils sont et qu’ils soient tous réunis est infime. Certains en ont donc déduit qu’il y avait à l’œuvre dans l’univers un « principe anthropique ». Comme le soutient l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan, ce principe n’est pas prouvé scientifiquement puisqu’on peut lui opposer l’hypothèse de l’existence d’une pluralité d’univers, le nôtre étant le seul à avoir réussi à réunir les conditions voulues pour que la vie émerge et que l’homme, ou un autre être intelligent apparaisse. Mais l’hypothèse qui lui semble la plus rationnelle, c’est que nous ne sommes pas là par hasard et que l’univers contenait en gemme, dès l’origine, les informations nécessaires à l’apparition de notre espèce. On est là devant une alternative : ou bien le hasard, ou bien une intention que l’on est bien obligé d’appeler « divine ». Quelle est l’hypothèse la plus rationnelle ? On peut être en désaccord sur ce choix, mais on ne peut nier que les deux options soient rationnelles. Croire en Dieu n’est donc pas absurde, loin de là. médecine, affirmait exactement le contraire. Pour lui, le fonctionnement du cerveau ne suffit pas du tout à expliquer la conscience. Parmi les arguments qu’il expose, nous en retiendrons deux. Le premier est qu’il n’existe pas dans le cerveau de lieu unique où convergeraient les informations codées dans les neurones. Pour former une image visuelle, par exemple, il y a plusieurs zones neuronales qui sont nécessaires mais elles ne sont pas reliées entre elles. Eccles soutient donc qu’il faut faire l’hypothèse d’un esprit qui opère la synthèse entre les informations éparses. Son deuxième argument est qu’il n’y a rien de commun entre le contenu matériel des neurones et le contenu conscient. Il n’y a pas de sensations dans le cerveau, mais il y a des informations codées qui une fois décodées par l’esprit se transformerons en contenus vécus. Cet argument se trouvait déjà chez Descartes et Leibniz.

médecine, affirmait exactement le contraire. Pour lui, le fonctionnement du cerveau ne suffit pas du tout à expliquer la conscience. Parmi les arguments qu’il expose, nous en retiendrons deux. Le premier est qu’il n’existe pas dans le cerveau de lieu unique où convergeraient les informations codées dans les neurones. Pour former une image visuelle, par exemple, il y a plusieurs zones neuronales qui sont nécessaires mais elles ne sont pas reliées entre elles. Eccles soutient donc qu’il faut faire l’hypothèse d’un esprit qui opère la synthèse entre les informations éparses. Son deuxième argument est qu’il n’y a rien de commun entre le contenu matériel des neurones et le contenu conscient. Il n’y a pas de sensations dans le cerveau, mais il y a des informations codées qui une fois décodées par l’esprit se transformerons en contenus vécus. Cet argument se trouvait déjà chez Descartes et Leibniz. une pluralité de niveaux de sens dans un texte sacré et il convient de ne pas se tromper de niveau. Si l’on prend par exemple le livre de la Genèse, on s’aperçoit qu’il n’y a pas un récit de la Création, mais deux, et que ces deux récits ne sont pas compatibles si on en fait une lecture littérale. C’est comme si les rédacteurs de la Bible avaient voulu, en rapprochant ces deux récits, suggérer au lecteur qu’il ne devait pas les prendre comme des compte rendus objectifs de ce qui se serait « vraiment passé ». On peut très bien admettre que le texte contient une vérité, mais ce n’est pas toujours la vérité au sens historique du terme. L’important est que l’on ne soit pas obligé de renoncer à la raison pour pouvoir croire. Notons que le scientifique qui a proposé la théorie du « Big bang », Georges Lemaître, était aussi un prêtre catholique. Pour lui il n’y avait pas de contradiction, bien au contraire, entre sa foi et ses travaux scientifiques. Mais il y avait des domaines différents qui n’étaient pas incompatibles. Les acquis scientifiques nous interdisent de croire que le processus qui a conduit à l’apparition de l’homme a pu durer six jours. Mais rien ne dit que la notion de « jour » soit ici à prendre à la lettre. Il est même indiqué dans ce livre de la Genèse que ce serait absurde puisque le soleil n’apparaît qu’au 4ème jour !

une pluralité de niveaux de sens dans un texte sacré et il convient de ne pas se tromper de niveau. Si l’on prend par exemple le livre de la Genèse, on s’aperçoit qu’il n’y a pas un récit de la Création, mais deux, et que ces deux récits ne sont pas compatibles si on en fait une lecture littérale. C’est comme si les rédacteurs de la Bible avaient voulu, en rapprochant ces deux récits, suggérer au lecteur qu’il ne devait pas les prendre comme des compte rendus objectifs de ce qui se serait « vraiment passé ». On peut très bien admettre que le texte contient une vérité, mais ce n’est pas toujours la vérité au sens historique du terme. L’important est que l’on ne soit pas obligé de renoncer à la raison pour pouvoir croire. Notons que le scientifique qui a proposé la théorie du « Big bang », Georges Lemaître, était aussi un prêtre catholique. Pour lui il n’y avait pas de contradiction, bien au contraire, entre sa foi et ses travaux scientifiques. Mais il y avait des domaines différents qui n’étaient pas incompatibles. Les acquis scientifiques nous interdisent de croire que le processus qui a conduit à l’apparition de l’homme a pu durer six jours. Mais rien ne dit que la notion de « jour » soit ici à prendre à la lettre. Il est même indiqué dans ce livre de la Genèse que ce serait absurde puisque le soleil n’apparaît qu’au 4ème jour ! faisons n’était vraiment grave et sérieux ? Là encore nous découvrons une rationalité à l’œuvre : nous sommes placés devant notre responsabilité parce que nous sommes libres et que nous devons chercher le sens de notre vie sans avoir de certitude totale. C’est en ce sens aussi que la croyance religieuse peut se distinguer de la superstition. Celui qui cherche la sécurité totale va privilégier la répétition, le rituel, le conformisme, tout comme un superstitieux qui cherche avant tout à se rassurer. Celui qui croit en Dieu va tenter de donner un sens à sa vie en se demandant comment il peut s’insérer dans cet ordre qu’il pressent, comment il peut y contribuer en participant à son amélioration.

faisons n’était vraiment grave et sérieux ? Là encore nous découvrons une rationalité à l’œuvre : nous sommes placés devant notre responsabilité parce que nous sommes libres et que nous devons chercher le sens de notre vie sans avoir de certitude totale. C’est en ce sens aussi que la croyance religieuse peut se distinguer de la superstition. Celui qui cherche la sécurité totale va privilégier la répétition, le rituel, le conformisme, tout comme un superstitieux qui cherche avant tout à se rassurer. Celui qui croit en Dieu va tenter de donner un sens à sa vie en se demandant comment il peut s’insérer dans cet ordre qu’il pressent, comment il peut y contribuer en participant à son amélioration.

Pensons à Paul Gauguin, qui abandonne sa carrière d’agent de change, puis sa femme et ses enfants pour se consacrer à la peinture dans des conditions extrêmement difficiles. A Vincent Van Gogh, obligé de choisir entre acheter des couleurs pour peindre ou du pain pour manger, et qui très souvent opte pour la peinture.

Pensons à Paul Gauguin, qui abandonne sa carrière d’agent de change, puis sa femme et ses enfants pour se consacrer à la peinture dans des conditions extrêmement difficiles. A Vincent Van Gogh, obligé de choisir entre acheter des couleurs pour peindre ou du pain pour manger, et qui très souvent opte pour la peinture.

recouvrons de couches d’insipide et plate ploutocratie des âmes que Dieu a créées diverses et que des sociétés moins sophistiquées que les nôtres avaient maintenues libres.

recouvrons de couches d’insipide et plate ploutocratie des âmes que Dieu a créées diverses et que des sociétés moins sophistiquées que les nôtres avaient maintenues libres.